1 IMPRESSIONS GÉNÉRALES

Lorsque j’entre dans cette œuvre je me sens… ou l’ambiance est …

Éparpillée, est-ce je me sens éparpillée ou c’est éparpillé ? Dans le second cas c’est de la description. Si c’est je me sens …. ce serait intéressant d’avoir un effet recherché.

Intriguée, enrobée, aspirée, perdue, déséquilibrée, concentrée celui-ci serait à l’opposé d’éparpillée mais ce n’est pas rare d’avoir des mots opposés dans les impressions générales.

dynamique serait plus de la description… énergisée … c’est mieux.

Étourdie, perplexe,

Tourbillonnante si c’est moi c’est de l’émotion si c’est ce que je regarde c’est de la description.

Exclu, nauséeuse, amusée,…

2 PROCÉDÉS TECHNIQUES

1 LE PLAN

Le plan est une portion d’espace séparée par une vitre transparente cette séparation est régie par 2 règles : 1) s’il y a plusieurs plans, ils se déroulent de moi vers le fond. 2) on ne peut rien couper.

Il n’y a pas de plan, un seul plan,

En effet il va être très compliqué de mettre cette fameuse vitre sans rien couper.

Mais le plus souvent on dira un plan. Quand on se tient devant le tableau et que l’on va jusqu’au point au centre du cercle bleu clair, le tableau étant titré Autour d’un point, il semble logique qu’il y ait, entre le bord du tableau et ce point, un espace où se déploie les éléments qui sont peint. C’est valable.

Dans la réalité, il n’y a pas de plan par ce que tout cela est vertical, c’est le fameux plan vertical utilisé dans l’abstraction depuis Mondrian.

Pourquoi a-t-on quand même envie de dire qu’il y a de la profondeur ? Quels procédés utilise Kupka ? Il met un point et nous pensons point de fuite. Habitué,e,s que nous sommes à penser avec la perspective linéaire Renaissante. Il pose des éléments de manière successive en les chevauchant et en utilisant des factures picturales différentes entre le bas du tableau et le cercle bleu où elles sont unies et puis au fur et à mesure que l’on se rapproche du point elles sont fragmentées. Mais, c’est un piège en réalité tout cela est plat.

En résumé : un plan ou pas de plan car c’est vertical.

Dans l’abstraction et depuis Malevitch on parlera D’ESPACE PLAN qui est cette PORTION de L’ESPACE INFINI représentée verticalement sur le support.

Dans un espace plan il n’y a pas de plan ( au sens où nous l’entendons en analyse esthétique) c’est plat et vertical.

2 LIGNES DE DIRECTION

Des courbes, concentriques, interrompues, brisées en décrochage mais qui guident le regard.

3 FORMES GÉOMÉTRIQUES

Dans le cadre de l’analyse esthétique, dans le procédé de composition qui rassemble : plan, lignes, formes géométriques, perspective, on se demande ce que l’artiste utilise comme forme pour structurer sa composition.

Ici, on perçoit d’emblée que c’est le cercle, mais en décomposant on peut voir que le seul cercle est autour du point. C’est un cercle suggéré par des pointillés, comme d’autres mais celui-là est entier. Tous les autres sont suggérés par ces multiples courbes interrompues, en pointillés ou non, et ne sont pas complets.

On pourrait faire un parallèle avec la sculpture constructiviste de Tatline faites de lamelles de bois elles évoquaient la sphère mais était surtout pleine de vide. Mais on acceptait de se dire que c’était une sphère.

Et ici Kupka suggère des cercles et il faut le signaler parce qu’il le fait exprès.

Pour revenir à la suggestion de la spirale, on peut constater que les courbes interrompues se placent de manière à suggérer la spirale mais elle n’est pas franche et il faut la chercher.

Question : Le point central peut-il être considéré comme un cercle ?

Si on reprend la terminologie de Kandinsky, le point est une marque unique. Une succession de points forment une ligne et quand cette succession de points revient à son premier point cela crée une forme.

Le point est un cercle concentré, infime.

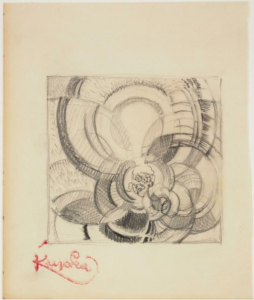

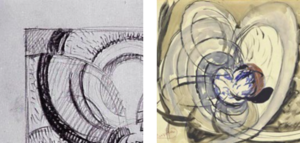

Dessin préparatoire pour un autre tableau, on voit bien le procédé mit à l’œuvre.

Des mathématiques dans l’œuvre de Kupka : https://culturemath.ens.fr/thematiques/lycee/a-propos-d-une-oeuvre-de-kupka

On y parle de cercles osculateurs. (Osculateur = littéralement : qui donne un baiser)

De plus ces « cercles » sont positionnés, pour certains, hors cadre. Cela a pour effet de rapprocher le spectateur du sujet.

Michel Ange, Sainte famille à La Tribune, dit : Tondo Doni, 1504, (120 cm de diamètre) Tempéra sur bois. Galerie des Offices Florence.

Représentation de la Sainte famille. Michel-Ange a utilisé le triangle équilatéral, qui symbolise la stabilité, l’harmonie, l’équilibre, mais les angles sont hors cadre et rapprochent le sujet du spectateur. Dans le cas où le triangle serait tout entier dans le cadre cela aurait pour effet de mettre le sujet à distance.

(HA) Michel-Ange est déjà engagé dans le mouvement artistique qui suit la Renaissance à savoir le MANIÉRISME. C’est un courant où les artistes vont s’autoriser à transgresser l’équilibre renaissant. Ici le triangle équilatéral est renaissant mais le hors cadre est maniériste.

Tant qu’aucun artiste ne propose du hors cadre, la forme intégrée dans le cadre est la normalité.

Kupka nous révèle donc avec ces formes hors cadre un espace infini, sans nous dire où il s’arrête. Et c’est paradoxal de se dire qu’il n’y a pas de plan et qu’en même temps l’espace est infini.

4 LA COULEUR

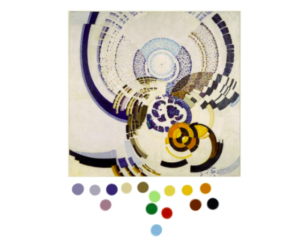

Le cercle chromatique, le noir / le blanc.

Le cercle chromatique est restreint. Des bruns, des ocres, des orangés et des bleus, et un peu de vert et des petits points rouges au cœur du bleu qui se trouve entre les orangés et le disque central.

Le blanc sert à matérialiser son espace et il est presque majoritaire. On ne parlera pas de vide ici, mais plutôt dans le message ou les effets recherchés, car le vide n’est pas une couleur.

Le noir, il en introduit dans les courbes du bas du tableau et il sont proches des marrons saturés c’est donc un peu compliqué de faire la différence d’après une photo.

Les aspects techniques :

Les contrastes/ les harmonies :

Des contrastes complémentaires entre les bleus et l’orange. Des contrastes d’intensité entre l’orange et Le Brun.

Mais aussi des harmonies entre les bleus et les ocres.

Il travaille sur les deux aspects.

Les intensités :

Dans les intensités il va des plus basses jusqu’à la saturation tant dans les bleus que dans les bruns.

Faisons un sort immédiat au chaud et froid qui ne sont pas des termes bienvenus ici. (Le nu bleu de Matisse est bleu … est-il froid pour autant ?)

Si on devait s’en servir ici on dirait : froid en haut et chaud en bas avec des espaces de transition. Mais il met des points rouge dans le bleu pour encore nous asticoter.

L’aspect émotionnel :

Pour cerner l’émotion liées à une couleur, un exercice mental, conceptuel est nécessaire. Il faut « sortir » celle-ci du tableau et la placer sur une feuille blanche ensuite l’imaginer dans notre espace de vie. ! Nous sommes dans le champ émotionnel donc les ressentis divergent !

Le bleu dans le cercle autour du point : apaisant, paisible. Le bleu saturé des courbes extérieures : déprimant, angoissant, stabilisée,…

L’orange : joie, excitation, énervement,….

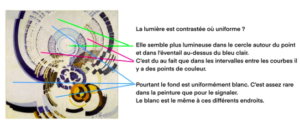

5 LA LUMIÈRE

Cette situation de lumière est : Possible / Impossible /Sa source

C’est une situation de lumière inventée par Kupka. Elle vient du fond du tableau et de là non couleur blanche. La lumière est donc de couleur blanche.

Les aspects techniques

L’aspect émotionnel

Exercice conceptuel comme pour la couleur, vous imaginez cette lumière dans vos pièces de vie. L’émotion serait : triste, éblouie n’est pas une émotion c’est une sensation biologique et donc pour trouver l’émotion on pose la question : quand je suis éblouie je me sens … agacée. Cafardeuse, libérée, épiée, …

6 LA PERSPECTIVE

Si l’on considère que c’est un plan vertical ; exit la perspective puisqu’il n’y a pas de profondeur. ! Mais attention, un procédé technique qui n’existe pas génère des effets et il faudra le traiter dans les effets recherchés.

Si l’on considère qu’il y a un plan quels procédés de perspectives utilise t’il ?

Perspective chromatique : avec les intensités qui par leur différences construiront une progression avec un devant un derrière. Mais c’est aussi les contrastes. Et aussi les champs de nuances. Ces différents éléments complexes de traitements de couleur vont nous faire croire qu’il y a une profondeur.

Perspective aérienne : c’est celle qui se base sur la lumière. Or, on a constaté qu’elle est uniforme. Donc elle ne peut nous conduire à conscientiser un plan. Donc on l’oublie.

Perspective linéaire : Alors on a un point. Est-ce pour autant un point de fuite ? Avec 1) des lignes perceptibles qui nous mène vers ce point ? 2) une diminution logique mathématique des éléments. Non, donc on l’oublie.

Le Sfumato : qui suppose que ce soit net à l’avant et flou au fond.

A l’avant, le motif dans les oranges, ocres et bruns est net. Les courbes bleu saturé, pleines à gauche et interrompues à droites sont nettes.

Les courbes d’intensité plus faible par la couleur et le fait qu’elles soient faites de points semblent plus floues. De même que le cercle autour du point. Qui lui est net.

mais il y a du flou aussi dans l’amas bleu piqué de rouge.

Mais surtout : tout en bas à droite du tableau il y ce petit amas de points de différents bleus qui vient mettre du flou à l’avant.

Conclusion : il n’y a pas de Sfumato. Et la seule perspective qui vaille si l’on voit un plan est la perspective chromatique.

7 LA FACTURE PICTURALE

Si je passe la main sur la surface c’est … ?

Plat, légèrement granuleux, on voit un peu la trame de la toile.

Ce n’est pas lisse comme « La grande odalisque d’Ingres » et pas aussi épais et accidenté que chez Van Gogh. Mais il y a du granuleux, de la matérialité.

Qualité de la matière ?

C’est plutôt Yogourt liquide, légèrement pâteux

Qualité de la touche picturale?

Perceptible / imperceptible, floue, précise, délicate. Il y une grande variété de touches picturales. L’important est de prendre conscience et de verbaliser les différences dans la touche picturale et de les qualifier.

Geste de l’artiste ?

Précis, délicat, spontané,

Humeur ?

Souplesse, tension, précision,

3 LES EFFETS RECHERCHÉS

Dans la partie explicative de l’effet recherché vous pouvez vous impliquer. C’est à dire utiliser une métaphore, une image pour rendre votre compréhension de l’effet plus claire, plus puissante, …

LE PLAN

- Amusée par l’absence de plan autour de ce point que Kupka nous impose pour surprendre et jouer avec notre cerveau reptilien.

L’ambiguïté entre la parfaite verticalité du tableau et la possibilité d’y voir un seul plan m’intrigue et me rend perplexe.

Dans cette phrase il y a le questionnement sur l’espace plan et sur la possibilité d’y voir un plan. Mais il manque l’explication.

Si on reformule : Intrigué par l’ambiguïté du plan unique ou de l’espace plan qui me rend perplexe. Et l’on pourrait se questionner sur l’effet que cette perplexité provoque … et compléter l’effet recherché par … et qui attise ma curiosité.

LA LIGNE

- Je me sens aspirée par les courbes brisées qui me donnent la sensation de tomber.

- Éparpillée par les lignes courbes brisées qui me perdent comme dans un labyrinthe.

LA FORME GÉOMÉTRIQUE

- Je me sens enrobée par les cercles suggérés et hors cadre qui s’avancent vers moi et m’absorbent totalement.

LES COULEURS

- Je me sens dynamisée par les couleurs orange et marron qui me donnent l’impression d’un feu intérieur.

Dans cette construction d’effet recherché on a une métaphore en relation avec l’émotion utilisée : dynamisée / feu intérieur

LA PERSPECTIVE

- Absorbé par la perspective chromatique et ses différentes intensités, contrastes et nuances qui me donnent l’impression de tomber dans un trou.

- Tourbillonnant par la perspective chromatique construite avec les oranges en contraste avec les bleus qui aiguise mon plaisir de voyager dans le tableau.

- Excitée parce que convaincue qu’il n’y a pas de perspective malgré le travail chromatique des bleus qui m’aspirent et qui titillent encore et toujours mon cerveau reptilien mit en ébullition par Kupka.

LA LUMIERE

- Je me sens étourdi par cette lumière blanche intense qui me fait perdre mes repères.

Étourdi donne une idée de mouvement, alors que la perte de repères serait plus dans la tête… ce serait peut-être plus précis avec l’émotion : perplexe, désorienté

LA FACTURE PICTURALE

- Troublée par l’alternance de la facture picturale floue et nette qui me déstabilise.

4 LE CONTEXTE CULTUREL

Le contexte historique, sociologique, culturel

Exposée pour la première fois en 1936, au Jeu de Paume à Paris, au sein d’un ensemble qui est appelé « Les circulaires ». Cette œuvre est souvent considérée comme le chef d’œuvre de l’artiste parce que c’est une synthèse de ses recherches qui sont assez singulières.

Il fait beaucoup de recherches au crayon, à l’aquarelle

On sait qu’il part de ce motif utilisé précédemment, où il y a une ambiguïté entre nénuphar et fleur de lotus. A ce moment là, il travaille avec les symbolistes.

Une reproduction du tableau Autour d’un point, paraîtra dans le troisième numéro du mouvement Abstraction Création auquel Kupka adhère de 1931 à 1934. La parution en 1934, de cette image attestera de la reconnaissance de son art par la deuxième génération des peintres abstraits ; la première génération est de 1910.

Parallèlement au thème de la verticalité, on a vu dans le cours sur Kupka qu’il avait produit des œuvres axées sur des recherches sur la verticale. Vient également le mouvement circulaire qu’il exploite en donnant une dynamique axée sur le tournoiement.

On sait qu’il est très intéressé par les études scientifiques et qu’il a une formation assez conséquente. Il a beaucoup étudié les mouvements centrifuges ( vers l’extérieur) et centripètes (vers l’intérieur) qui expriment la gravitation à l’échelle planétaire et la croissance organique microscopique. Il est intéressé par l’infiniment grand et l’infiniment petit.

L’œuvre

Cette toile offre une synthèse de ses recherches puisqu’il la commence en 1911, il y travaille jusqu’en 1930 / 35. On sait qu’elle traite du mouvement des planètes, qu’elle évoque la croissance organique microscopique des végétaux. Il y associe également son intérêt pour la dynamique des machines qui imprègne ses œuvres de 1920. Et enfin, une certaine pratique du tracé automatique, influence des surréalistes.

Elle illustre une spécificité de l’abstraction de Kupka fondée sur les lois scientifiques, cosmiques, biologiques avec leur dimensions d’infiniment grand ou d’infiniment petit et le questionnement métaphysique qui l’accompagne : qui suis-je, où vais-je, dans quel état j’ère ?

Kupka accompagne son tableau d’un texte manifeste.

« L’art, l’habilité de saisir la nature ? Savant! Cinéaste! L’art de la transfigurer, transposer ? Ignorants, ignorants. Fous. Art quand même, imaginer, créer.

Absolu, logique »

5 LE MESSAGE

Le sujet :

Il n’y a pas de sujet. Cependant, on sait qu’il a de l’intérêt pour : l’infiniment grand, l’infiniment petit. « L’espace » étant le point commun entre ces deux dimensions.

Question :

Ce n’est pas vraiment une œuvre abstraite puisqu’il y a un titre « autour d’un point » ?

Mondrian faisait des rectangles et des carrés est-ce pour autant un sujet ?

Si nous nous référons à la définition que nous avons donné au cours précédent, œuvre abstraite, semi figurative, figurative, nous pouvons convenir que ce n’est pas un sujet au sens qu’il y a quelque chose d’identifiable. On est dans ce que l’on appelle de l’abstraction géométrique.

Les procédés techniques importants :

Les lignes courbes, qui sont utilisées brisées et qui donnent l’illusion de cercles qui pour certains sont hors cadre.

Il nous propose un espace plan, une portion d’un espace infini.

La couleur avec ses contrastes et ses nuances en harmonies et intensités différentes et les factures picturales différentes.

La lumière blanche qui met le tout en évidence.

Les éléments de contexte culturel importants :

Connaissances et fréquentation des artistes, mouvements de son temps.

Développement des machines /mouvement / centrifuge, centripète

L’infiniment grand / petit / espace

Diffraction / optique

LE MESSAGE

Il nous tend un miroir, nous questionne sur notre place dans l’univers, dans la chaîne de la vie en perpétuel mouvement, recommencement, expansion, …

La question est presque philosophique. Un absolu, …

Et ce point, pourrait être l’origine ou la fin de toutes choses.