KNOSSOS – La civilisation Minoenne

Civilisation dont on parle peu, supplantée par les civilisations continentales de l’Antiquité grecque qui font partie de notre patrimoine culturel occidental présentées comme un socle de base imparable. Mais on oublie la civilisation Minoenne plus ancienne et non moins importante ; ce cours sera caractérisé par une démarche d’histoire de l’art.

Introduction : géographie et histoire

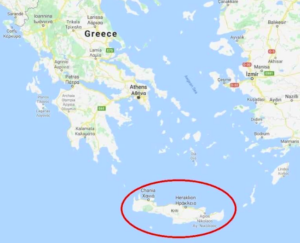

Knossos, situé en Crête, la plus grande île de la Grèce, réunit un site archéologique et un musée.

La Crête est la plus grande île de la Grèce (composée d’un espace continental, d’une myriade d’îles dont les Cyclades.

En Crête on a trouvé des traces résiduelles (tessons) de céramiques datant de -8.000.

Des civilisations multiples sont centralisées dans cette région (à l’époque, 100km à parcourir, sans nos moyens actuels de locomotion, éloignent géographiquement les populations les unes des autres, et on parle donc de civilisations différentes).

En Crête : Civilisation minoenne

Sur le continent grec : la Civilisation Helladique

L’Anatolie (l’actuelle Turquie)

Les Cyclades : Civilisation cycladique.

À cette époque, la Crête est décrite comme l’ile verte, elle est recouverte d’arbres, de végétation, d’oliviers, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui car son aspect est plutôt minéral. Les minoens sont responsables de la 1ere catastrophe écologique, car ils ont enlevé une grande partie des arbres pour l’architecture, mais aussi et surtout pour leur flotte maritime, la plus grande de la Méditerranée, nécessaire au commerce maritime qu’ils sont développé.

Dès -7000 Knossos est une petite ville mais pourquoi avoir choisi ce territoire car la terre est peu fertile où coule une petite rivière à l’est mais pas très grande. On suppose que cette terre était un lieu de culte sacré pour les nomades. C’est une hypothèse dont on a peu de traces pour l’étayer.

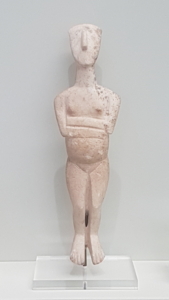

Statuette de la civilisation cycladique (-2600). Idoles utilisées dans le cadre de culte religieux, humanoïdes, féminines, simples, des formes synthétisées, les lignes essentielles sont utilisées pour représenter des humanoïdes. Pour suggérer le volume, de simples incisions mettent en évidence les bras, les jambes, le pubis, le ventre. C’est un art qui va plaire de par son esthétique épurée et synthétisée qui trouve un écho auprès de nos contemporains.

Statuette de la civilisation cycladique (-2600). Idoles utilisées dans le cadre de culte religieux, humanoïdes, féminines, simples, des formes synthétisées, les lignes essentielles sont utilisées pour représenter des humanoïdes. Pour suggérer le volume, de simples incisions mettent en évidence les bras, les jambes, le pubis, le ventre. C’est un art qui va plaire de par son esthétique épurée et synthétisée qui trouve un écho auprès de nos contemporains.

On parle de ces civilisations de manière séparées, et on oublie de signaler qu’elles se rencontrent et sont parallèles à la civilisation égyptienne.

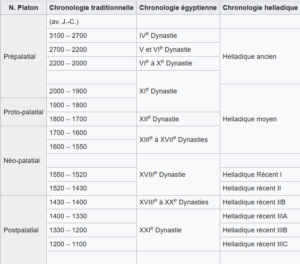

Remarque : N. Platon : Le N pour « nomenclature ».

L’aspect commercial sera très important. Des objets usuels, en os, en pierre, au IV millénaire avant JC, vont transiter, s’échanger, entre les civilisations.

Les pierres comme le lapis sont importées d’Afghanistan, Kazakhstan, Ouzbékistan. Et les biens Minoens vont s’exporter.

Les minoens voyagent beaucoup. Des peuples étrangers arrivent sur l’ile par la mer Egée et apportent la métallurgie. L’économie va se développer et permettre une domination minoenne dans la Méditerranée du sud et ils deviennent des alliés maritimes des égyptiens. La civilisation minoenne ne reste pas enclavée sur elle-même, elle va s’ouvrir et faire du commerce avec les civilisations assyrienne, babylonienne, sumérienne. Ils franchissent la mer, les montagnes vers l’Iran, l’Afghanistan.

Sur cette illustration, toutes ces sphères sont des cités construites par les Minoens. -2000, on voit la construction de grands bâtiments centraux dans les villes comme Knossos, Malia, Phaïstos,…

Ces céramiques (vases, contenants, amphores) dont la typologie est complexe : chaque forme porte un nom différent et est créée pour un usage différent. Les motifs : du noir, du rouge, des motifs géométriques, en spirales. Elles témoignent du développement de cette civilisation.

-1000, la Crête commence à se diviser : chaque ville a son complexe architectural, son domaine palatial, sa zone de pouvoir. Qui dit zone de pouvoir, dit concurrence.

En -1700, a lieu un grand séisme, toutes les fondations des grands palais sont détruites. Le seul qui est reconstruit directement et encore plus luxueusement, c’est Knossos.

Cela entraine un changement politique, car Knossos devient le centre urbain le plus complexe de l’île. Le 17e siècle avant notre ère est considéré comme la période la plus prospère de Knossos.

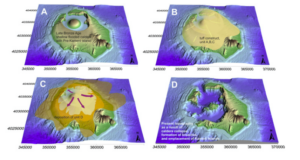

Malheureusement, en -1570, l’éruption volcanique de Santorin, très violente et destructrice, provoque un tsunami sur la côte nord de la Crête, sans toucher Knossos. A l’heure actuelle, l’île de Santorin, située sur une faille sismique, est de nouveau menacée par un éruption volcanique. La crête craint également d’être également impactée.

Après ce tsunami, la flotte minoenne est détruite ainsi que le port, quelques habitations portuaires et donc des communautés d’humains. Le pire ont été les cendres de l’éruption qui tombèrent sur le sol et les cultures, les animaux… et la famine s’installe. La civilisation ne disparaît pas d’un seul coup, mais tout se modifie pour cette civilisation qui était prospère.

De plus, des conflits internes émergent et affaiblissent les minoens.

Les mycéniens voisins (Grèce continentale) vont attaquer la Crête (-1450) et tous les palais vont disparaître, sauf Knossos qui va être utilisé par cette nouvelle communauté mixte minoens/mycéniens. Il va changer de fonction car les habitus sociétaux ne sont pas les mêmes même si une élite minoenne subsiste.

Les mycéniens restent en Crête et tout autour dans la mer Egée jusqu’en -1300.

Attention, on pourrait croire, en parlant de la civilisation « Mycénienne » qu’elle suppose être une cité importante, or, ce n’est pas le cas. Elle est une cité parmi d’autres dans la Grèce continentale.

Grèce continentale

-1300/1200 av JC. Période obscure de la préhistoire

Préhistoire suppose qu’il n’y a pas d’écrit, même s’il y en a des traces, mais que l’on ne peut déchiffrer, d’où le terme « préhistoire »).

On assiste à de grands déplacements de population, dans la méditerranée, partout car il subsiste une grande sécheresse.

Un « peuple de la mer » (inconnu jusqu’à encore aujourd’hui) attaque les côtes de la Crête (probablement une assemblée de peuples différents qui cherchent un lieu pour s’installer).

Une mixité culturelle s’installe et la civilisation Minoenne ne va plus exister.

-1250 av JC. La guerre de Troie

Vraie guerre de 10 ans entre les Grecs et les Troyens. Confusion entre l’histoire littéraire et la vraie Histoire, son récit est fait par Homère dans L’Iliade. C’est dans L’Énéide de Virgile que l’on trouve le récit d’épisodes célèbres comme l’introduction du cheval de bois, et la destruction de Troie.

Estimation de la population à Knossos dans la période minoenne : 20 000 personnes, ce qui est énorme pour l’époque.

11e S av JC. Arrivée des peuples grecs dont les Doriens.

Les minoens de souche sont poussés vers les montagnes (2000 à 3000m) et vers l’est et vont peu à peu disparaître pour laisser place aux grecs qui vont peu à peu imposer leurs habitudes de vie. Cependant ils utilisent une langue incompréhensible par les grecs continentaux.

Le palais de Knossos

Il ne reste pas grand-chose, quelques pierres au sol, quelques structures. On y reviendra plus loin dans le cours. Dans cette partie du cours j’aborderai la question du palais de Knossos, est-ce un palais ? On verra que l’archéologie, pour le palais de Knossos, n’a pas toujours agi de manière adéquate.

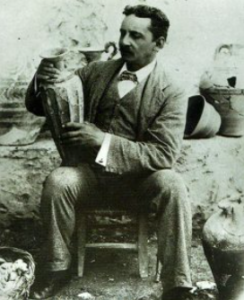

En 1878, des vestiges sont découverts par un marchand et antiquaire crétois, Minos Kalokairinos.

Il a vu des femmes qui récoltaient des olives au nord du site, elles portaient des amulettes faites de pierres avec des symboles. Il a demandé où elles avaient trouvé ces pierres.

Il a décidé de fouiller dans un espace où il y avait beaucoup de vestiges en demandant les permis aux autorités ottomanes (époque d’occupation turque). Il obtient l’autorisation de fouilles pour 3 semaines.

Les premières semaines, il a révélé des structures architecturales et plus de 400 énormes jarres (v musée).

Au 19eme siècle, période turbulente en Grèce. Même si ces découvertes révèlent un site important, les conditions politico historiques du moment postposent la continuité des recherches.

Au 19eme siècle, période turbulente en Grèce. Même si ces découvertes révèlent un site important, les conditions politico historiques du moment postposent la continuité des recherches.

Minos étant persuadé de l’importance de sa découverte envoie des objets récoltés en Europe. Par l’envoi d’articles-cadeaux de ses découvertes, la loi turque dit que 10% des découvertes appartiennent à la personne qui les a trouvées.

Minos utilise ces 10% qu’il envoie sous forme de cadeaux au Louvre, Madrid, Rome et aussi à Oxford, le siège d’Arthur Evans avec lequel il entame ainsi une correspondance. À Berlin, Schlieman en reçoit mais ne répond pas (heureusement). Evans et Schlieman sont les archéologues les plus connus de l’époque.

Heinrich Schlieman 1822-1890. La question se pose du crédit qu’on peut accorder aux récits de ses fouilles alors que son autobiographie relève davantage de la fiction que du récit de sa propre vie, et que lui-même apparaissait comme un manipulateur mythomane, qui alla jusqu’à falsifier des pièces pour conquérir la célébrité.

La Grèce vient de devenir autonome, ce qui va faciliter le travail des archéologues (autorisations) de 1900 à 1930.

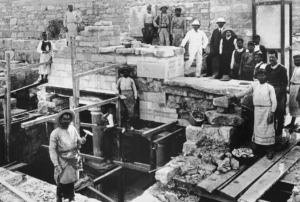

Sir Arthur John Evans (1851-1941) arrive dans l’île. Il va fouiller de manière anarchique, l’archéologie n’existe pas en tant que science, ce sont les premiers archéologues, qui sont investis, intéressés mais dont la démarche n’est pas du tout scientifique. Evans achète le site de Knossos et poursuit les fouilles pendant 35 ans, sans jamais mentionner Minos Kalokairinos, son prédécesseur.

A partir de mars 1900, Arthur Evans organise des fouilles systématiques et découvre des ruines du palais qui occupent une surface de 22.000m². Il comprend que la présence humaine remonte à l’époque Néolithique (6800 av. J.C) et continue jusqu’au début de la période Postpalatiale (1300 av. J.C). Donc 5500 ans d’occupation diverses, cela demande un travail précis de différentiation d’époques, de cloisonnement de strates pour bien identifier les objets et les rapporter à leur temps réel. En 1900, l’histoire est déjà codifiée et il y a des archéologues qui travaillent déjà de manière très méthodique. Ce qui n’est pas vraiment le cas pour Evans…

En matière de datation, le carbone 14, la dendrochronologie (on relève les tranches de tronc d’arbres pour en identifier les cernes, plus ou moins épais, on remonte de cerne en cerne jusqu’à la très haute antiquité). Où il y a des arbres, c’est très facile de « remonter le temps ».

Aujourd’hui, Evans a une statue à son effigie à l’entrée du site depuis qu’on le visite.

Minos Kalokairinos n’est pas cité, sauf par les guides grecs qui rétablissent la vérité de la paternité de la découverte du site. Un Buste de Minos a été posé seulement en 2020 sur le site et a finalement été reconnu – tardivement – comme l’initiateur, celui qui a eu l’intuition qu’il fallait fouiller le site.

Revenons à Evans et à sa manière de fouiller : il jette ce qui ne l’intéresse pas tout autour, donc tout est mélangé. Il cherche des grandes pièces (non cassées) et des trésors (or, objets). Aujourd’hui, c’est l’inverse, on regarde tous les éléments pour comprendre la vie quotidienne d’une civilisation et pas uniquement la vie d’une élite sociale ou religieuse. Le moindre petit tesson est étudié.

Evans est une personne de son époque avec ses connaissances et techniques.

Les murs sont faits en majeure partie de pierres et aussi en briques crues, qui sont moins solides. Evans décide de les fixer avec du béton et reconstruit des parties manquantes de l’édifice en béton. Le béton armé résiste mal aux intempéries, au dur soleil crétois. Les fresques que l’on voit sur le site de Knossos ne sont pas les vraies, c’est le béton des années 1930. Le site est devenu une sorte de maquette grandeur nature, conservée grâce au béton. Le site est menacé d’écroulement à cause du poids du béton armé placé partout dans ces structures de pierres calcaires friables.

L’Unesco ne veut pas reconnaître le site de Knossos comme étant un témoignage d’une civilisation importante de la Méditerranée car il y a trop de béton armé, cela masque trop l’image d’origine.

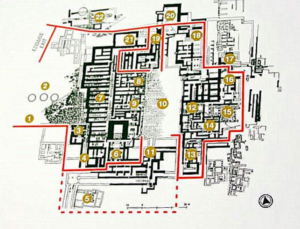

Plan du palais : aujourd’hui, on considère qu’il comprend 1500 pièces sur 5 étages (auparavant on comptait 3 étages et ensuite 4).

Des colonnes de 3m de haut. On pensait que Knossos était la demeure d’un roi qui y avait enfermé une bête féroce (une créature mi-homme mi-taureau) dans un mystérieux endroit : le labyrinthe de Dédale, réseau complexe de chambres et de couloirs où l’on peut se perdre.

Pourquoi Knossos a-t-il donné naissance au mythe du labyrinthe ? Des indices cachés dans la structure pourraient donner des réponses. Sur les murs sous une couche de plâtre, se dissimulent des symboles gravés dans la pierre. Ces inscriptions pourraient-elles révéler les secrets de cet étonnant labyrinthe ?

Une de ces inscriptions, la double hache « labris », symbole d’un pouvoir politique et religieux.

En grec la signification de la double hache (l’arme), est symbole sacré pour les minoens comme la croix pour les chrétiens. On va la trouver partout : gravée sur des pierres, faite en bronze en grande taille (v musée). Le labyrinthe signifie le lieu de la double hache.

Ce sont les grecs continentaux qui vont l’associer au mythe du taureau Minos. Les crétois eux-mêmes disent que cela n’a rien à voir avec ce mythe.

Knossos n’est pas un palais (=roi), c’est un complexe architectural, avec 5 étages, multifonctionnel, sur 2 Ha, une cour centrale :

– Une grande capacité de stockage : 400 jarres retrouvées (Pithoï) contenant du vin, des figues, des céréales, de l’huile destinées au commerce

– Un centre administratif, politique et économique,

– Des pièces multifonctionnelles modulaires qui pouvaient se transformer, par des portes en bois, en divers ateliers et en pièces individuelles, des artisans, des potiers, des scribes y œuvraient

– Une maquette de Knossos se trouve au musée : présence d’un motif en cornes de taureau, qui ne fait qu’amplifier l’idée que ce serait le labyrinthe enfermant le minotaure, c’est probablement un symbole de puissance et l’on sait qu’on pratiquait la tauromachie

– Système d’égouttage et de l’eau courante,

– Canalisations (terre cuite) pour l’eau potable, calcul de la pente fait pour assurer le plus haut débit possible

2 hectares

– 20 000 personnes dans la ville, 400 à 450 personnes qui vivent dans le palais. C’est colossal pour l’époque en termes d’organisation urbaine : l’élite religieuse mais également les artisans, les ouvriers, les officiers y vivent.

La salle du trône

Il y a un trône donc il y a un roi, ce qui a fait penser à un palais…

Le trône est assez petit, Evans imagina que c’était un trône de femme. Ce qui n’est pas correct.

En Crête, il n’y a pas de tradition de peinture politique représentant des dirigeants comme en Egypte.

Dans cette salle, on constate :

– Au solstice d’hiver : la lumière du soleil tape juste sur le trône. Mise en scène pour mettre en évidence l’importance du moment et de la personne qui y était assise : prêtre, prêtresse ?

– Au solstice d’été : mise en évidence par la lumière du soleil du bassin de purification comme dans beaucoup de lieux de culte, celui-ci est accessible par un escalier derrière les colonnes. Il descend vers une citerne de purification qui se trouve creusée dans le sol sans communication avec les égouts. On a trouvé de petits vases, petites bouteilles pour écoper l’eau, utiliser des flacons d’huiles essentielles, des coupelles pour bruler de l’encens, tous ces éléments pour ritualiser un culte (le minoen est très superstitieux)

– Les banquettes en pierre attachées au mur ne sont pas destinées à s’assoir mais pour y déposer des offrandes, des ex votos

– À l’équinoxe de printemps : soleil sur la porte (reconstituée)

Ce n’est pas une salle du trône, mais un lieu spirituel en lien avec la Nature (saisons) et le Cosmos (soleil). Un lien puissant entre les humains et le Cosmos, Gaia, la Terre.