Knossos – suite et fin

Nous sommes toujours au Musée d’Héraklion, qui rassemble de nombreuses pièces retrouvées dans tout la Crète.

L’aspect funéraire.

Il existe le concept du sarcophage, ici un sarcophage en céramique. La taille est assez modeste, les Minoens étaient de petite taille (± 1.50m) et étaient enterrés en position fœtale. Les surfaces contiennent des décors géométriques, avec des animaux, des rinceaux de feuilles. De manière logique, les motifs décoratifs sont en rapport avec la décoration usitée à la même époque sur les objets vus précédemment. La richesse du décor est en parallèle avec la richesse de la famille du défunt. Les nécropoles entourent les cités palais via un système de cimetière. N’étaient placés en sarcophages que les familles aisées.

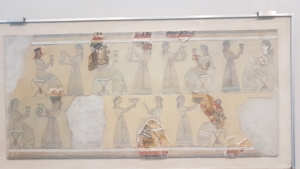

-1300 : Un sarcophage en calcaire (pierre) dit de Hagia triada, sur lequel figurent des fresques.

La fresque qui nous occupe a été reconstituée. C’est la représentation de l’enterrement d’un personnage important. Au centre, un taureau posé sur une table, sous la table, d’autres animaux. C’est l’image d’un sacrifice, un filet de sang coule dans un vase. Une jeune prêtresse, qui a dû sacrifier le taureau, un symbole de double hache (représentation stylisée des cornes du taureau est peint). A gauche, une grande prêtresse portant une coiffe, et un musicien qui joue d’un aulos, double hautbois. Sur la droite, un entablement avec deux piliers. À gauche, on distingue une série de pieds, en accumulation, ainsi que les bas des robes, on imagine un espace pris par ces personnes et des « devant/derrière », le musicien est derrière le taureau. Il n’y a pas d’intention de respect des proportions, le sujet est de montrer ce qu’il se passe dans la scène. Des motifs traditionnels ornent les côtés.

Autre face du sarcophage : un humain, avec une longue tunique, se tenant devant la porte d’un bâtiment. Devant lui, des personnes apportent des offrandes, un musicien qui joue d’une cithare, la grande prêtresse et l’autre prêtresse qui semble verser un liquide dans une céramique (cratère). Le motif de double hache, des oiseaux, qui illustrent la présence des dieux, esprit des dieux qui envahissent l’espace des vivants à travers leurs vols. La position des corps est influencée par l’art égyptien.

Il y a des « devant/derrière » pour marquer l’espace occupé. La couleur de peau des hommes est plus colorée que celle des femmes (habitude culturelle, convention, que l’on retrouve dans d’autres civilisations – Grèce, Égypte, Crète – et dont on ne sait d’où elle provient). La construction de l’espace est faite de bandeaux horizontaux, il y a un remplissage maximum de l’espace et non –respect des proportions. Une autre personne dont on ne connaît pas le rôle, apparemment, elle fait des offrandes destinées au défunt.

Ce sarcophage a été trouvé dans une tombe enterrée dans laquelle se trouvaient d’autres éléments. La scène représente le sujet principal et le reste est occupé par des éléments décoratifs.

Sur le côté, un char avec deux personnes, tiré par un cheval, des éléments décoratifs, très diversifiés. De l’autre côté, un char tiré par un griffon.

Pour montrer l’espace pris par le griffon, l’artiste a utilisé le système de différentes couleurs. Dans la réalité formelle, tout est plat, vertical, les éléments sont tous sur le même plan. L’artisan utilise des moyens pour faire comprendre que le griffon prend du volume (les ailes, les pattes de couleurs différentes) dans l’espace.

Les murs peints

Les minoens aiment beaucoup la peinture. Dans les cités palais, il y a des fresques du sol au plafond.

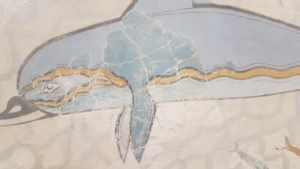

Malheureusement, elles ont été fort abîmées en de milliers de petits fragments (dès 1cm²).

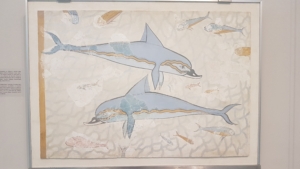

Comment faire pour les reconstituer ? C’est un travail titanesque. L’idée est de combler les manques par des dessins, des tracés de peinture.

Évans prend en charge la reconstitution et fait appel à des peintres renommés. Aucune réflexion ni recherches n’ont été réalisées en collectant les pièces, qui étaient disséminées sur de grandes superficies. Il semblerait que les dessinateurs voyageaient d’un site à l’autre et peignaient, sans faire de relation entre les différents ensembles d’éléments découverts.

Aujourd’hui, ces reconstitutions sont remises en question, elles complètent les fragments (en général peu nombreux) d’une fresque, de manière apparemment logiques, mais reflètent elles bien la réalité ?

Sur une fresque, un bâtiment divisé en trois espaces, des colonnes, les double cornes, il y a quelques morceaux réels, le reste, est reconstitué en peinture.

Le peintre a, par exemple, répété un motif visible sur un fragment pour combler un espace plus important. La démarche d’Évans étant de montrer à quel point les découvertes étaient exceptionnelles, ce qui lui permettait de pouvoir poursuivre ses recherches pour la saison suivante. Il fallait montrer quelque chose de joli, d’esthétique avant tout, la préoccupation de recréer la réalité n’était pas la priorité.

Des dessins inventés comblent les manques, c’est bien réalisé, bien peint, mais était ce vraiment comme cela ? Ces propositions sont des hypothèses qu’il ne faut pas prendre pour la réalité historique.

Parfois, les dessins correspondent, semblent logiques, malgré tout. Mais vu le peu de fragments qu’on a pu recueillir, ils ne suffisent pas à la reconstitution complète d’une fresque.

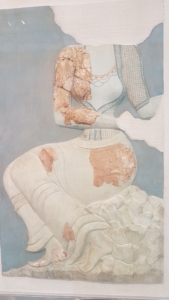

Certaines fresques portent des scènes en relief, qui montrent une grande technicité. Malheureusement, encore trop peu de fragments pour en apprécier de manière exacte l’entièreté.

Les dessinateurs étaient talentueux et connaissaient l’art crétois mais leur tâche de comblement tenait lieu de mission impossible, dans la reconstitution des motifs, des personnages, de leurs vêtements, des bijoux, des attitudes, des couleurs…

Leurs intentions étaient honorables, l’archéologie à l’époque en était à ses balbutiements. Pourtant, en Égypte, le recherches archéologiques ont été menées avec beaucoup plus de professionnalisme.

Rappelons que les fresques ont été détruites à cause des tremblements et tsunami. Tout a été détruit et éparpillé.

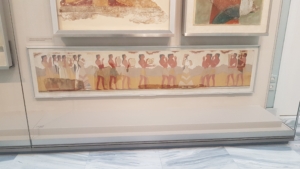

Beaucoup de fresques en lien avec la vie religieuse, les rites, sacrifices, offrandes. Il va y avoir aussi énormément de fresques représentant la faune et la flore. Utilisation d’encadrements horizontaux et verticaux pour limiter les espaces.

Des fresques sur le sol, les murs, les plafonds. Là aussi, des fragments retrouvés, et complétés par des dessins et des ajouts inventés.

Des végétaux, pour la flore.

Des dauphins, ce qui est plausible par la présence de ces animaux dans la Mer Égée.

Une scène interprétée comme étant une scène de banquet, de nombreux personnages. Les quelques fragments ne montrent que peu de chose, mais l’essentiel est peint, inventé.

Une prêtresse portant un attribut de cordes entrelacées sur le haut du dos (ce fait est avéré), de beaux détails pour les vêtements, dont le visage montre les traits typiques : sourcils bien marqués, œil en amande, cheveux bouclés très noirs.

Mais dont la bouche est assez rouge de manière à bien la percevoir, laissant supposer un maquillage et Évans la baptisera « la Parisienne ». En Crète on ne se maquille pas vraiment, et donc Evans se dit que si elle est maquillée, elle fait référence aux femmes élégantes de Paris ! Représentation d’un stéréotype…

Une des fresques les plus célèbres, celle de la « Tauromachie ».

Même système d’encadrements horizontaux avec des éléments décoratifs, et verticaux pour cerner l’espace. Il y a le taureau, 3 personnages qui voltigent autour du taureau. Même phénomène que pour les précédentes en matière de reconstitution.

Les rites de tauromachies et d’abattage rituels de taureaux existaient.