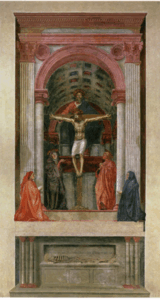

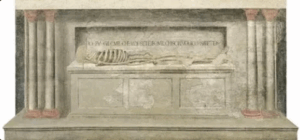

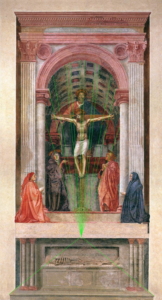

L’œuvre fait presque 7 mètres de haut et 3,20 mètres de large. L’artiste a peint le bas dans un style assez médiéval, on y voit une prédelle avec un tombeau, un squelette et quatre colonnes.

Nous nous intéresserons surtout à la partie supérieure.

Nous nous intéresserons surtout à la partie supérieure.

Les personnages représentés sont bien sûr ceux de la Sainte Trinité : le Père soutient la croix, le Fils est pendu à la croix, et l’Esprit est représenté par une colombe blanche entre leurs deux visages.

Près de la croix se tiennent Marie et Jean, habillé de rouge. En bas, deux personnages, un homme et une femme se tiennent à genoux : il s’agit des commanditaires.

La présence des donateurs est un signe que nous sommes bien à la Renaissance. Ils pouvaient parfois apparaître dans les œuvres médiévales de manière discrète mais ici ils sont à l’avant-plan, bien visibles des spectateurs, et si on les met debout, on se rend compte qu’ils sont plus grands que Marie et saint Jean. On ne se serait jamais autorisé cela au Moyen Age.

A la Renaissance, l’homme acquiert un statut supérieur, il est devant la scène religieuse. L’humanisme, philosophie de la Renaissance, donne une place centrale à l’homme, responsable de son destin et appelé à être critique face à ses actes, à choisir ce qu’il veut faire de sa vie. La foi n’est pas remise en cause, les choix humains s’inscrivent dans un contexte religieux. L’existence de Dieu ne sera remise en question que bien plus tard, à l’époque des philosophes des Lumières.

Cette œuvre est un des premiers exemples du traitement du nouveau procédé technique mis au point pour représenter l’espace : la perspective linéaire. La Renaissance aura pour objectif de traiter l’homme au centre de son environnement. Ici, c’est le Christ qui est au centre de la composition, avec les deux commanditaires situés à gauche et à droite en avant plan. La Renaissance a pour influence majeure l’antiquité, avec cette recherche d’équilibre, de symétrie, d’absolu de perfection de la beauté idéale et les artistes de la Renaissance utilisent des procédés techniques qui amplifient cette recherche d’idéal, d’absolu.

Que voit-on comme forme géométrique dans la construction de la composition de cette œuvre ? Un grand rectangle cadre la scène, un axe de symétrie central et un triangle formé par les personnages. Observons les couleurs : le rouge et le bleu (devenu aujourd’hui presque noir) alternent et se répondent dans un langage, comme une réponse visuelle qui circule d’un individu à l’autre, ce qui amplifie l’organisation structurée et stable.

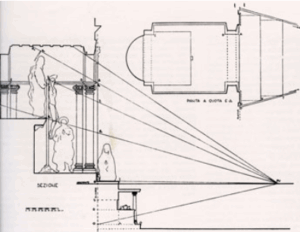

Cette œuvre est l’une des premières qui manifeste la vraie perspective linéaire. Chez les artistes flamands de la fin du Moyen Age, on avait une perspective boîte : des lignes rejoignent un point de fuite mais génèrent un volume très marqué, ressemblant à une boîte. A la Renaissance, les artistes italiens se basent sur les mathématiques pour construire leur espace de manière à être le plus proche possible de la réalité. Ces calculs permettent de positionner les éléments dans la composition de manière à ce que l’espace soit le plus vrai possible. Quelles sont les lignes qui marquent cette perspective linéaire ? Le plafond, les chapiteaux si on pense une ligne qui passe d’un chapiteau à l’autre. Une seule oblique sur un chapiteau, c’est de la perspective d’objet, cela ne décrit pas l’espace. C’est parce qu’on pense à la ligne formée par l’ensemble des obliques des chapiteaux que l’on prend conscience de l’espace entre les colonnes. Dans le plafond, les lignes de perspective se répètent dans une voûte à caissons qui reprend l’alternance de rouge et de bleu.

Les calculs mathématiques qui sous-tendent l’œuvre permettent à l’artiste de positionner l’homme au centre de son environnement, dans un espace représenté de la manière la plus réelle possible.

On constate grâce à ce dessin que Massacio a construit sa fresque en envisageant le spectateur au centre du dispositif, c’est de son regard que partent toutes les lignes de construction.

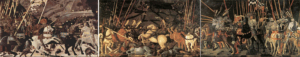

Paolo Uccello, la Bataille de San Romano, 1438.

La perspective linéaire ne va pas s’imposer d’un coup, il faudra un siècle pour qu’elle s’installe progressivement. Nous allons voir un artiste qui, en 1438, réalise trois panneaux illustrant la bataille de San Romano. Chaque panneau fait 3 mètres sur 2. Ils n’étaient pas destinés à être côte à côte. Aujourd’hui, ils sont exposés dans trois musées différents.

Ce sont des œuvres majeures de la Renaissance, cependant, on n’y voit pas du tout la perspective linéaire. Par contre, on y retrouve d’autres éléments déjà vus auparavant dans la gestion de l’espace.

Il y a bien une profondeur exprimée par des accumulations, des éléments devant et d’autres derrière : plusieurs chevaux l’un derrière l’autre prennent de la place. Sur le sol sont positionnées des lances en oblique pour construire la perspective.

Sur le terrain à l’arrière, les personnages sont trop grands. Cela ne signifie pas qu’ils sont importants, comme dans la perspective hiératique, le peintre veut seulement qu’on puisse les voir. Le peintre utilise également le raccourci, une technique de dessin utilisée pour représenter des éléments en oblique, ici des chevaux : la distance entre l’encolure et la croupe est raccourcie, la panse est très petite, à peine évoquée. Cela fait rentrer le cheval dans l’espace et cela nous fait prendre conscience de cet espace. Ce n’est pas un élément de perspective, c’est une technique de dessin.

Au sol, des taches en oblique, des carrés de gazon qui n’ont d’autre raison d’être que de former des obliques qui évoquent la perspective linéaire et nous donnent des indicateurs de l’espace dans lequel se déroule cette bataille.

L’objectif d’Uccello n’est pas ici de montrer l’homme au centre de son environnement. Il le fait parce qu’il est conditionné par son statut d’artiste renaissant : les combattants et leurs chevaux sont situés dans un environnement de bataille et celle-ci dans un environnement de paysage.

On peut encore observer une perspective rabattue sur des éléments du paysage.

En réalité, l’artiste utilise de nombreux procédés techniques : les accumulations, les raccourcis, le devant/derrière, les obliques… mais son objectif est de nous montrer le chaos de la bataille de San Romano. Son propos n’est donc pas de nous décrire un espace mais il utilise de nombreux procédés techniques qui nous y font rentrer.

On remarque que la construction est équilibrée, un triangle se dessine, le cheval blanc au centre introduit une idée de symétrie. L’alternance des couleurs des chevaux rythme l’œuvre malgré le chaos apparent.

Andrea Mantegna, 1462, La Mort de la Vierge, musée du Prado, Madrid.

C’est typiquement un tableau renaissant. Son sujet est religieux, bien sûr, et il faudra encore longtemps avant que la religion ne soit plus prégnante. Encore aujourd’hui, la religion est une source d’inspiration artistique très importante dans le monde entier, à l’exception de nos régions. La remise en question de l’existence de Dieu n’existe nulle part de manière aussi généralisée qu’en Belgique et en France.

La mort de la Vierge est donc un sujet religieux, mais on reconnaît la trace de l’humanisme renaissant dans cette œuvre : les visages sont tous différenciés et représentés avec des émotions.

L’homme est au centre de son environnement qui est ici complexe avec un espace intérieur et un espace extérieur.

La construction de l’œuvre est symétrique. Une forme géométrique apparaît : un trapèze hors cadre contenant les personnages; sa base stabilise la construction. Il est surmonté d’un carré qui ouvre sur l’extérieur.

Les perspectives : la perspective linéaire est marquée par le carrelage, les piliers et, à l’extérieur, la jetée et le pont. Mantegna utilise également la perspective chromatique et la perspective aérienne (conceptualisées au XIXe siècle).

Dans la perspective chromatique, des zones de couleurs différentes permettent de conscientiser des espaces différents. Il y a un espace avec des couleurs variées et des intensités fortes, vives, dans l’espace intérieur. Lorsque l’on sort, dans l’espace extérieur, les couleurs sont moins nombreuses et leur intensité est beaucoup plus pâle. Ces deux zones de couleurs différenciées permettent de conscientiser deux espaces différents, et donc de la profondeur.

Il y a aussi une perspective aérienne, c’est-à-dire en lien avec la lumière. La lumière dans l’espace intérieur est jaune, à l’extérieur elle est blanche, voire grise. Deux espaces avec deux lumières différentes indiquent une profondeur.

Les artistes de la Renaissance jonglent avec ces éléments pour nous faire prendre conscience de l’espace et atteindre ainsi leur objectif de montrer l’homme au centre de son environnement.

Giorgio Martini, La Cité idéale, 1477, 124x234cm.

C’est une démonstration technicienne de la perspective linéaire.

Le sol est composé d’un pavement dont les obliques nous emmènent vers un point de fuite situé dans la porte ouverte. Les arrêtes des bâtiments et leurs étages respectent les mêmes lignes de perspective. On est dans un exercice mathématique de la construction de l’espace par la perspective linéaire dans cette œuvre qui fait 2,40 mètres de large.

L’artiste ne se limite pas à cette perspective, il utilise également la perspective chromatique : les zones de couleur, ocre et rouge alternent, le bleu est à l’arrière. Le cercle chromatique, comme formulé aujourd’hui, n’existe pas à la Renaissance, pas plus que la théorie de la couleur. Ils savent de manière intuitive qu’un jaune ne fonctionne pas du tout comme un bleu. Il y a une alternance de tons chauds et froids d’un bâtiment à l’autre, et, au bout, le ton bleu est froid.

La lumière n’est pas la même à droite et à gauche, le jeu d’ombre est très étrange et rien ne permet de comprendre d’où vient la lumière. La situation de lumière est clairement inventée alors qu’au premier regard elle nous paraît réaliste. Ce qui nous importe pour la perspective aérienne, c’est de repérer comment l’espace est exprimé par cette lumière : des zones de lumière plus ou moins fortes alternent, la lumière de l’arrière est la plus forte. La couleur de la lumière varie également, du jaune au blanc. L’alternance de couleur de lumière et de puissance de lumière fait avancer le spectateur dans l’espace.

Le Baroque

Le Baroque englobe tout le XVIIe siècle. Le premier artiste à manifester un très grand changement dans la peinture est Le Caravage (Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571-1610). Il propose, dès la fin du XVIe siècle, une peinture qui n’a plus rien à voir avec celle qui la précède.

Le martyre de Saint Pierre, 230x175cm, 1600.

Comme à la Renaissance, les émotions se lisent sur les visages des personnages, alors en quoi cette œuvre est-elle complètement différente de ce que l’on vient de voir pour la période de la renaissance ?

Le Caravage invente le clair-obscur dans lequel l’artiste pose la lumière là où il le veut pour mettre en évidence certaines zones de la composition et laisser d’autres zones dans l’obscurité. Ce clair-obscur a pour conséquence une nouvelle manière de penser la gestion de l’espace. Le spectateur est dans la scène grâce à quelques coups de projecteur et par l’effet de zoom : on se rapproche des personnages. Caravage travaille à la bougie et amplifie les effets de la lumière, il ne connaît pas plus appareils photos que les spots mais il fait un cadrage beaucoup plus serré.

Si on reprend ces caractéristiques d’un cadrage plus serré, d’un éclairage qui met en évidence la scène, et du clair-obscur qui donne beaucoup d’ombre et ne donne aucune indication de l’espace, on en arrive à la conclusion que la scène pourrait se passer n’importe où.

A la Renaissance, l’identification de l’espace était fondamentale, à tel point que les artistes mesuraient au millimètre près la position des différents éléments pour représenter l’espace dans son exactitude. Ici, l’espace n’existe plus, il n’en reste que du sombre. Caravage est un Baroque, il veut qu’on soit confronté directement à la scène. Ses tableaux, de grande taille, confrontent le spectateur de façon assez violente par un jeu de lumière extrême et un cadrage très rapproché. Ses angles de vue sont particuliers, ici on est en contre-plongée, alors que pour les renaissants, on est a minima dans l’axe horizontal. L’angle de vue est aussi irrévérencieux : ce qu’on voit du personnage sur la gauche, c’est essentiellement son postérieur. Le Caravage nous fait vivre la scène comme si on y était. Il ne s’intéresse pas du tout à l’espace et donc notre thème de la gestion de l’espace ne le concerne pas.

La mise au tombeau, 300x203cm, 1603

Comme dans l’œuvre précédente, on retrouve un lien avec la Renaissance dans l’expression des émotions et la différenciation des personnages mais ici les émotions sont amplifiées pour donner un aspect dramatique à la scène. A la Renaissance, l’émotion est évoquée dans une certaine réserve, en maintenant un équilibre. L’expression dramatique des émotions ne vient qu’avec le baroque. On retrouve le clair-obscur, certaines parties des corps sont plus mises en évidence par la lumière. Caravage nous situe dans la scène, en contre-plongée, et l’espace est inexistant. Le critère de la gestion de l’espace nous permettra toujours de distinguer un tableau de la Renaissance d’un tableau baroque.

Il y a tout de même une profondeur. Y a-t-il une perspective linéaire ? L’oblique de la dalle est une perspective d’objet, elle ne fait pas rentrer dans l’espace. Les personnages sont devant-derrière, ils prennent de la place mais ne sont pas situés dans l’espace, celui-ci n’est pas défini par le peintre.

La mort de la Vierge, 369x245cm, 1601.

Précédemment, nous avons vu la mort de la Vierge de Mantegna, avec une scène intérieure et une ouverture sur l’espace extérieur avec une jetée qui nous emmenait au loin.

Ici, c’est une mort de la Vierge « baroque » : c’est fondamentalement différent. Nous ne pourrons plus jamais nous tromper entre la Renaissance et le Baroque. A la Renaissance, l’homme est au centre de son environnement et celui-ci est décrit le plus précisément possible. Au Baroque, on ne se soucie plus de l’environnement mais l’objectif de mettre en évidence toute l’émotion douloureuse des personnages lors de la mort de la Vierge.

Passons sur le scandale causé par ce tableau : Le Caravage était allé chercher à la morgue un cadavre de prostituée… pour servir de modèle pour représenter la Vierge ! La vie de ce peintre ambigu et entier fut extrêmement mouvementée et pour en avoir un aperçu, on peut emprunter un roman de Peter DEMPF dans notre bibliothèque : Le Mystère Caravage.

On retrouve le clair-obscur, même s’il est un peu moins obscur que dans les deux tableaux précédents. Il y a une théâtralisation des émotions et de l’espace avec le drap rouge qui n’a d’autre fonction que de montrer que l’on est à l’intérieur d’un lieu clos, symbolique reprise à la peinture d’icône. L’espace n’est pas décrit, on n’en voit qu’une partie du plafond d’où descend ce drap rouge qui rappelle le vêtement rouge de la Vierge. Caravage fait des liaisons visuelles pour que le regard voyage sur la toile. L’espace à l’arrière est complètement informel, non reconnaissable.

Cela va avoir un impact plus tard, dans les courants du XIXe siècle : cet espace informel, existant mais non reconnaissable va être utilisé par exemple dans le romantisme.

Toujours dans le baroque, mais très différent, Diego Velasquez, 1599 – 1660, peintre de cour. L’Espagne est alors l’empire le plus riche et le plus puissant d’Europe. Les dimensions de son territoire provoqueront son effondrement. L’empire espagnol est très catholique. Cette différence est très marquée entre le sud de l’Europe et le nord protestant.

Les Ménines, 318 cm x 276 cm, 1656.

Les ménines sont les petites assistantes de la princesse, ses dames de compagnie. Beaucoup d’encre a coulé à propos de ce tableau. Au moment représenté, le roi et la reine n’ont pas de fils. Dans le tableau, leur fille est centralisée mais elle n’est pas vraiment le sujet du tableau, ce qu’indique le titre du tableau. On voit Velasquez occupé à peindre, mais qui peint-il ? La petite est entourée de ménines, tous les autres personnages ont été identifiés mais ce n’est pas l’objet de cette séquence de cours.

Observons la gestion de l’espace : dans le miroir sur le mur du fond, on reconnaît le couple royal qui se situe où se trouve le spectateur, dans le plan moins 1. Velasquez peint donc le roi et la reine.

Le plan 1, c’est toute la pièce jusqu’à la porte dans le fond, et c’est dans ce plan qu’est situé le miroir qui reflète le plan – 1 où nous nous trouvons également.

Le plan 2 est au-delà de la porte ouverte avec les escaliers. Il y a donc une complexification de la gestion de l’espace.

Au plus on avance dans le temps, dans l’histoire de l’art, au plus les artistes jonglent avec la gestion de l’espace. Il y a ici de la perspective linéaire (mur sur la droite, tableaux sur le mur, lignes obliques délicates, suggérées et non plus tracées), de la perspective chromatique (couleurs contrastées, diversifiées), et surtout de la perspective aérienne : les jeux de lumière sur les personnages en avant-plan, au milieu de la pièce, dans le fond, et dans le plan 2 donnent successivement de la lumière forte, moyenne, plus forte, qui nous permettent de conscientiser qu’on peut avancer dans cet espace qui devient plus compliqué.

A défaut de pouvoir représenter un prince héritier mais bien une princesse héritière qui n’a aucun rôle dans la succession royale, Velasquez, dont les sujets sont limités en tant que peintre de cour, profite de ce tableau pour s’exprimer artistiquement dans la gestion de l’espace.

Cette œuvre, très intéressante à étudier, est souvent proposée dans les examens d’entrée à des écoles d’art.

Je passe sous silence Rembrandt et Rubens, deux peintres majeurs du baroque des Pays-Bas du Nord et des Pays-Bas du Sud pour me concentrer sur Vermeer (1632-1675).

La femme en bleu lisant une lettre, 46,5 × 39cm, vers 1662-1665.

Vermeer a peint peu de tableaux, il concentre son travail dans la ville de Delft aux Pays-Bas. Dans un premier temps, il réalise des scènes historiques ou mythologiques, de plus grand format, puis il abandonne ces thèmes pour venir à ce qu’on appelle la peinture de genre qui représente des scènes de vie quotidienne d’une banalité confondante. Vermeer a été oublié puis redécouvert.

Reprenons la thématique de la gestion de l’espace : nous sommes dans une pièce. Le procédé technique essentiel pour nous rendre conscients de l’espace est la lumière. Ce n’est pas un clair-obscur qui pose la lumière de manière artificielle sur des éléments de composition à mettre en évidence. Ici, la situation de lumière est possible, elle vient de la gauche, sans doute d’une fenêtre. On connaît la disposition de l’atelier de Vermeer dont les grandes fenêtres étaient équipées de volets multiples que le peintre ouvrait ou fermait en fonction de la lumière qu’il désirait.

Y a-t-il de la perspective linéaire ? Non, seulement de la perspective d’objet. Il y a de la perspective chromatique : du bleu et du jaune font avancer dans l’espace. Le bleu est mis en évidence sur la chaise, on le retrouve sur sa tunique et en dessous, du jaune que l’on retrouve sur la table, du bleu à l’arrière et sur le mur du fond, une carte jaune. L’alternance de teinte, entre le bleu et le jaune, est complétée par une alternance d’intensité. Il ne travaille qu’avec deux couleurs dont il varie l’intensité. C’est cette double alternance qui fait que notre esprit accepte qu’un espace se déroule devant nous.

La perspective aérienne est également présente : des jeux de lumière sont travaillés avec la même intention : sur le devant de la table, il y a de l’ombre, le volet à gauche est fermé. Les volets du fond de la pièce, quant à eux, sont ouverts et on voit qu’il y a beaucoup de lumière en haut à gauche. Il y alternance d’ombre (devant) et de lumière (sur la chaise) puis de la lumière beaucoup plus forte sur sa robe, avec un jeu d’ombre venant de la chaise et même un coup de flash au bord de la carte.

Rappelons qu’à cette époque les artistes ne connaissent pas ce vocabulaire de perspective aérienne et chromatique qui ne seront conceptualisées que plus tard. De manière instinctive, pour montrer la pièce dans laquelle se passe la scène, Vermeer utilise les deux procédés techniques de couleur et de lumière.

La lettre d’amour, Vermeer, 44×38 cm, 1670.

L’analyse complète de ce tableau est à trouver sur notre site.

Nous observons ici la gestion de l’espace. On distingue deux plans, d’abord un cagibi sombre dans lequel se trouve le spectateur, ensuite la pièce beaucoup plus éclairée dans laquelle se trouvent les deux dames.

L’éclairage vient de gauche, avec une succession de volets dont les premiers sont fermés et les suivants ouverts pour éclairer les personnages. Un rideau marque la limite entre les deux espaces, cela nous rappelle le rideau dans « Théodora et sa suite » qui nous faisait penser qu’un espace se déroulait au-delà de l’espace représenté.

Vermeer nous met un rideau qui pourrait fermer la première pièce. Ce cagibi doit être normalement fermé, dans l’obscurité, ce qui met le spectateur dans une position de voyeur : nous n’aurions pas dû voir cette scène de communication privée. Le système de l’espace antichambre donne accès à l’intimité des personnages.

La perspective linéaire est visible sur le carrelage au sol, la perspective chromatique est marquée par une grande différence de gamme chromatique entre le cagibi fait de gris colorés et la pièce principale dont les couleurs sont vives et contrastées. La perspective aérienne saute aux yeux : le plan 1 est dans l’obscurité et dans le plan 2, plus éclairé, la lumière est différenciée avec des zones de lumière plus ou moins intenses qui nous font avancer dans l’espace.

Nous passons le dix-huitième siècle qui ne présente pas de nouveauté en termes de gestion de l’espace.

Le Romantisme

Eugène Delacroix, le Massacre de Scio, 419 x 354 cm, 1824.

Le mouvement romantique en peinture est directement en lien avec le courant littéraire romantique qui met en avant les émotions, les ambiances et fait entrer dans l’intériorité de ce que vivent les personnages sans pour autant respecter la réalité de contenu et d’espace.

On observe le retour du paysage, on comprend que l’espace se déroule devant nous mais il n’y a aucune construction linéaire. La perspective chromatique est très subtile : à l’avant, plusieurs couleurs, relativement affadies, avec du bleu, puis, plus loin, la gamme chromatique se limite aux ocres et marrons tout en nuances, ensuite, tout à coup revient le bleu-gris.

La perspective aérienne : à l’avant, de grands contrastes de lumière, comme un clair-obscur, mettent en évidence des visages très éclairés à côté de zones sombres. C’est remarquable de subtilité, on n’est plus au clair-obscur de Caravage. A l’arrière, la zone de paysage est un peu plus obscure à gauche, le milieu est un peu plus éclairé, puis plus sombre : une alternance se déploie en avançant de gauche à droite. Aucun réalisme dans cette lumière, ni dans le paysage. On n’est plus chez van Eyck dans la Vierge au chancelier Rolin où on peut découvrir des petites villes pleines de détails en arrière-plan. Ici, on ne voit aucun détail, rien ne permet reconnaître le paysage.

Retenons que Delacroix utilise la couleur et la lumière de manière subtile pour nous faire avancer dans l’espace d’un paysage peu réaliste décrit sans précision. Son intention est de nous faire vivre cet instant plein d’intensité dramatique. Le tableau fait quatre mètres de haut, ce qui signifie que, sur deux mètres, le spectateur est confronté aux personnages alors que les deux mètres suivants, représentant le paysage, constituent un espace géré de manière secondaire.

Eugène Delacroix, La mort de Sardanapale, 392 x 496 cm, 1827.

Aucun vide, le clair-obscur est un peu plus intense, et, concernant l’espace, on ne sait pas où l’on est.

Delacroix nous perd dans le chaos de la scène représentée en plan serré. Il n’y a ni forme géométrique, ni ligne de direction, le tout dans un seul plan qui nous rapproche et nous confronte à ce qui se passe. Les procédés techniques sont utilisés dans l’intention de nous confronter à l’intensité dramatique de la scène. L’espace est complètement informel dans le fond où quelques éléments apparaissent sans qu’on les comprenne vraiment. L’intérêt n’est porté qu’à ce qui se passe à l’avant, le tout sur quatre mètres de haut et cinq mètres de large. Une diagonale rouge apparaît, elle génère de la tension mais ne nous fait pas avancer dans l’espace.

Plus on avance dans l’histoire de l’art, plus on se rend compte que les artistes sont conscients des procédés techniques qu’ils peuvent gérer.

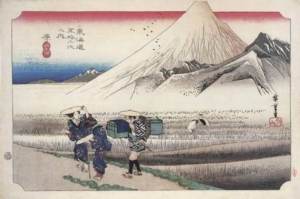

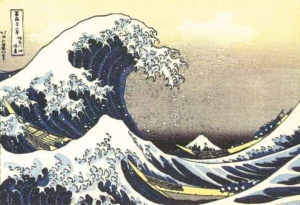

Il s’agit d’une série d’estampes. L’estampe est un procédé de gravure sur des planches de bois, une planche par couleur, avec un système de marquage pour positionner précisément chaque feuille pour correspondre aux zones de couleur lors de l’impression. C’est un procédé difficile, chaque petit détail a été gravé dans le bois.

Les Japonais, avant de rentrer en contact avec les occidentaux, ne connaissent pas la perspective linéaire. Ils n’ont pas été « contaminés » par le diktat qui a modifié notre perception de l’espace depuis la Renaissance.

Pour autant, sur cette estampe, entre le début des herbes et la montagne enneigée, nous percevons de la profondeur. Les Japonais n’introduiront la perspective linéaire dans leurs gravures que tardivement, quand des échanges entre l’Occident et le Japon provoqueront le style japonisant en Europe et influenceront les Japonais.

Qu’est-ce qui fait que nous voyons que la montagne est au loin ? Les zones blanches du papier nous font comprendre qu’il y a des zones de lumière différentes, ce qui nous fait penser à notre perspective aérienne. Les couleurs sont également différenciées. L’illusion fait de l’espace plat du papier un espace qui se déroule en profondeur.

Hokusaï, 1760-1849, La grande vague, 1830.

Rappelons que la Mort de Sarbanapale de Delacroix date de 1827, ces 2 oeuvres sont contemporaines mais totalement différentes.

L’espace n’est pas décrit mais entre la première vague et le Mont Fuji tout au fond, il y a une profondeur très compréhensible malgré l’absence de perspective linéaire, principe occidental majeur pour montrer la profondeur.

La taille de la barque à l’avant-plan et la taille de celle du fond sont différentes mais les personnages à leur bord sont de taille semblables. Une très grande vague contraste avec le Mont Fuji, tout petit, au loin. Il est mis en évidence par le sombre qui l’entoure : le ciel est traité par un dégradé de couleurs qui va du jaune au marron qui devient progressivement presque noir.

La succession des trois vagues est également traitée de manière chromatique : bleu, blanc et barque jaune, en alternance. Cette alternance de couleurs combinée aux effets de taille invite le cerveau du spectateur à accepter que le Mont Fuji est vraiment beaucoup plus loin sans pour autant utiliser les perspectives habituelles en occident.