L’analyse esthétique d’une photographie est à peu près la même démarche que l’analyse esthétique d’une 2D si ce n’est une différence pour les couleurs. Dans le cas d’une photo noir et blanc, nous parlerons de noir, de blanc et de niveaux de gris. La facture picturale sera une facture photographique où l’on parlera essentiellement de net et de flou.

I IMPRESSIONS GÉNÉRALES

Pas de description mais des ressentis, pour s’aider on peut commencer la phrase par « je me sens … » ou « L’ambiance est… »

- Perplexe, vertigineux, déstabilisée, déséquilibrée, perdue, inquiète, bizarre, triste, interloquée, seule, petite, oppressée, libre, curieux, guidée, envoûtée,…

II PROCÉDÉS TECHNIQUES

1 LE PLAN

Utilise t’on le système de la « vitre »? Oui, cette question est intéressante, pourquoi?

Pour rappel nous séparons les plans en partant de nous, spectateurs, vers le fond de la 2D. Une vitre va séparer les plans en nous assurant que celle-ci ne coupe rien.

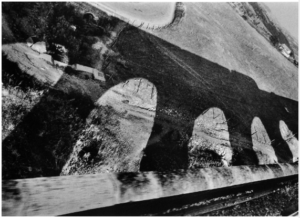

Ici nous sommes bien perturbés par la ligne d’horizon qui n’est pas à la place habituelle. C’est à dire à l’horizontal. Elle est oblique dans le coin droit. Nous utiliserons quand même le procédé habituel.

Combien de plans ?

Proposition de Christian : Un premier plan se déroule de nous jusqu’au parapet, un second plan jusqu’à l’ombre. C’est l’ombre du train sur le pont dans lequel se trouve Koudelka.

C’est probablement juste dans le regard du photographe et cette ombre est tellement présente que l’on a envie d’y placer une séparation. Cependant, dans le cadre de l’analyse telle que nous la pratiquons, nous ne pouvons rien couper avec notre vitre qui doit impérativement signaler un changement d’espace. Si on place une vitre là, cela va couper la prairie sur laquelle se reflète l’ombre.

Nous avons donc un premier espace qui est celui de la voie ferrée sur un pont. Il s’arrête au parapet. On conscientise, le pont, par la perception de son ombre et celle du train. Cette ombre se reflète dans un second espace qui débute au parapet et englobe tout le paysage.

On pourrait avoir envie de séquencer plus et de placer une séparation d’espace avant le groupe d’habitation, et avant le ciel. Mais, il faut tendre vers la simplification. Ce n’est pas une erreur de placer des plans supplémentaires à condition de l’expliquer.

Pourrait-on ajouter un plan supplémentaire pour l’intérieur du train ?

Si on avait un effet miroir clairement indiqué on pourrait parler d’un espace moins 1. Ici ce n’est pas le cas, c’est l’ombre dans la paysage qui nous fait comprendre que nous sommes dans le train. A part les rails nous ne voyons pas le train.

2 LIGNES DE DIRECTION

Attention il y a un piège. Toutes les lignes obliques qui conduisent le regard vers la droite sont des lignes de perspective linéaire et nous en parlerons plus tard.

Il y a les obliques de l’ombre du pont et au bout de celles-ci, des courbes. Une autre courbe importante, dans le haut de la photo, une route qui délimite la prairie et qui conduit le regard hors champ et ouvre l’espace.

L’oblique de la ligne d’horizon… éventuellement. Mais on peut aussi la reprendre dans les lignes de perspective à laquelle elle contribue fortement.

Pour rappel :

Les lignes de perspectives sont des lignes qui construisent les volumes et donc la profondeur dans une 2D et attirent le regard vers un point de fuite qui est présent ou non dans le cadre. Elles sont très puissantes et portent un nom spécifique, c’est pour cela que l’on en parle à un autre moment.

Les lignes de constructions sont des lignes autres que la perspective qui structurent la composition. Une manière de les repérer c’est de regarder l’œuvre, fermer les yeux et puis rapidement de poser quelques lignes dans un cadre. Ce sont ces lignes qui structurent la composition.

3 FORMES GÉOMÉTRIQUES

L’ombre portée du pont suggère un triangle à condition de le fermer en dessous par le bord du parapet, avec une pointe hors champ à droite et des angles hors champ à gauche. Mais ce n’est pas une forme au sens de structurel de notre système d’analyse.

On pourrait dire que les seules formes sont celles, redondantes, des trouées lumineuses entre l’ombre des arches qui rythment la composition. Et comme cette forme n’a pas de nom dans le vocabulaire géométrique on peut faire un petit dessin.

On pourrait aussi bien dire qu’il n’y a pas de formes qui structure la composition.

On aurait tendance à dire que Koudelka ne réfléchit pas beaucoup. Il travaille avec de l’argentique et son œil exercé capte sur le vif les sujets qui peuvent donner des photos intéressantes. Ensuite, il fait le travail du choix. Là, son œil aidé de l’expertise de sa pratique artistique de photographe fait le tri et il choisit le meilleur cliché.

4 LA COULEUR

Dans le cas d’une photo couleurs on travaille avec la grille comme pour une peinture. Dans le cas d’une photo noir et blanc on parlera de noir et de blanc et de valeur de gris.

Nous commencerons par le noir absolu. Qui se voit dans le retour du parapet c’est comme s’il n’y avait plus de papier.

On voit du blanc absolu dans les façades des bâtiments au loin à droite. Sous le parapet à certains endroits.

Il y surtout des valeurs de gris qui vont du plus clair au plus foncé avant de basculer dans le noir. Ces valeurs vont générer entre elles des contrastes. Koudelka au moment du développement a travaillé plus sur les contrastes que sur les harmonies.

Le point de vue du photographe : en photographie on ne parle pas de noir ou de blanc absolu mais plutôt du jeu des points noirs sur le support blanc du papier qui génère du gris.

Il est intéressant aussi de parler de valeurs de gris pour faire le lien avec les ateliers de gravures, de pluri et de dessin.

5 LA LUMIÈRE

La qualité de lumière est-elle équivalente dans toute la photo?

Non, il y a des jeux d’ombres qui nous indiquent que la lumière vient de derrière nous. Elle n’est pas équivalente et provoque des contrastes.

On peut dire que la lumière vient d’en haut à gauche : il y a un indicateur l’ombre des piquets qui délimitent la prairie.

Aspects émotionnels :

Cette lumière dans mon espace de vie provoque des émotions comme : l’angoisse, la morosité,…

6 LA PERSPECTIVE

La perspective est le procédé qui travaille sur l’illusion. Elle nous fait croire que sur le plan vertical du tableau il peut y avoir une profondeur. Les différentes perspectives que nous utiliserons dans ce cours sont :

- La perspective chromatique liée à la couleur qui selon des zones différentes font avancer le regard dans le tableau.

- L’aérienne liée à la lumière, qui par une qualité différente conduit également le regard vers le fond de la composition.

- La linéaire liée aux lignes allant vers un point de fuite et qui nous vient de la Renaissance. Mais qui est parfois suggérée par le rétrécissement des éléments chez les peintres flamands dits « primitifs ».

- La rabattue qui donne l’illusion que les éléments vont tomber.

- Le sfumato qui est lié au flou et qui doit être redéfini par le groupe de travail « lexique ».

La perspective est bien un procédé technique qui a à voir avec la composition mais que l’on place dans le plan de l’analyse esthétique après la couleur et la lumière parce que plusieurs types de perspectives entrent en jeux dans une œuvre en 2D. La perspective linéaire aura un lien avec la ligne, la chromatique avec la couleur, l’aérienne avec la lumière.

La perspective linéaire est affirmée par les lignes des rails, du parapet, l’ombre du pont, la ligne avant les habitations, la ligne d’horizon, et le rétrécissement des formes; ici les trouées lumineuses de l’ombre des arches qui conduisent vers un point de fuite hors cadre à droite.

La perspective chromatique travaille sur les valeurs. Dans le premier plan il y a des contrastes qui nous montrent les graviers, les rails, le parapet et puis quand on bascule dans le second plan le paysage est révélé par un jeu de nombreuses valeurs de gris.

La perspective aérienne joue quant à elle sur les contrastes provoqués par la lumière et les ombres. Ils appartiennent à cette perspective et contribuent à ce que le regard se promène dans la photo.

Cette perspective est étroitement associée à la perspective chromatique ce qui arrive souvent en photo noir et blanc. Il est donc primordial de faire la différence entre valeurs de gris dues à la « couleur » des éléments et les valeurs dues à la lumière.

Y a-t-il de la perspective rabattue?

Non, la perspective rabattue est liée à une ligne d’horizon horizontale associée à des éléments qui semblent tomber vers nous.

Ici il n’est pas face à son sujet, l’axe de son regard n’est pas perpendiculaire à la ligne d’horizon.

7 LA FACTURE PHOTOGRAPHIQUE

Le flouté : est provoqué par la vitesse et donc c’est plus flou à l’avant alors que le fond du paysage semble plus net. En réalité, tout est flou mais encore un peu plus sur le côté gauche du fait de la vitesse.

III LES EFFETS RECHERCHES

LE PLAN

- Aspirée par le second plan qui me donne le vertige.On pourrait remplacer aspirée par déséquilibrée, vertigineux, … c’est intéressant d’étoffer la liste de mots des impressions générales car un effet recherché peut-être associé à plusieurs mots et certains nous parle plus que d’autres.

LA, LES LIGNES

- Libérée par la courbe de la route qui retient mon regard et m’emmène ailleurs ; alors qu’il est sans cesse aspiré par les lignes de fuite de la perspective linéaire.

- Déséquilibre par l’axe de vue bancal qui me donne la nausée

LA, LES FORMES GEOMETRIQUES

- Perplexe par l’absence de formes géométriques qui ne structurent pas mon regard, mes yeux ne savent pas où s’accrocher.

A remarquer que l’absence de procédé génère un effet.

- Prisonnière des formes voûtées des arches qui captent mon regard.

LES COULEURS

- Guidée dans ce paysage par les contrastes de noir et blanc qui me conduisent au loin

LA LUMIERE

- Je me sens chaviré tant par les jeux d’ombres et les lignes de constructions courbes et obliques.! Il y a deux procédés techniques dans la même phrase. Avec l’expérience et les années on peut arriver à construire un texte où tous les procédés techniques sont abordés avec pour chacun d’eux une émotion et un lien.

LA PERSPECTIVE

- Déséquilibrée par les lignes de perspective linéaire qui viennent de partout

LA FACTURE PICTURALE

- Oppressée par la facture photographique floue qui m’empêche de percevoir le sujet de la photographique.

IV LE CONTEXTE CULTUREL

Dans ce paragraphe on rassemblera des informations nécessaires à la compréhension de l’œuvre.

Josef Koudelka né en 1938 en Moravie, Tchécoslovaquie.

1968 il photographie « le printemps de Prague ».

1970 il quitte son pays et devient apatride.

1974 entre à l’Agence Magnum.

1987 il est naturalisé français.

1990 il retourne dans son pays après la révolution de velours.

France 5 Entrée libre

Vidéo : Dans les pas de Koudelka

CITATIONS :

« Je suis le résultat de tous les pays par lesquels je suis passé et de toutes les rencontres que j’ai pu faire. »

« Je suis devenu nomade pour prendre des photos. »

« Là, je voulais voir le monde et photographier, cela fait quarante-cinq ans que je voyage, je ne suis jamais resté nulle part plus de trois mois. »

« Quand je ne trouvais plus rien à photographier il fallait que je parte. »

« Quand j’ai décidé de ne pas rentrer j’ai compris que je voulais développer une expérience du monde que je ne pouvais pas envisager quand j’étais en Tchécoslovaquie. »

Pour la série Exil il a fait 30.000 photos dont il a sélectionné 75 tirages. Il ne garde que 0,025% de ce qu’il produit.

Il a une extrême exigence sur le choix des photos et la corrélation entre les photos et le propos qu’il veut porter.

Il vit très solitaire. Il quittera l’agence Magnum pour se sentir plus libre.

V LE MESSAGE

Le sujet :

Une description succincte :

Le sujet : un paysage avec l’ombre d’un pont et dans un second temps on comprend que l’on est dans un train

Les procédés techniques importants :

En 2D il y en a 7.

Les procédés techniques importants :

Le contraste, les lignes de perspectives hyper présentes, l’axe de vue décalé, la facture photographique floue qui génère l’ambiance un peu étrange, et peut-être la ligne courbe de la route qui nous emmène ailleurs et ouvre le paysage.

Les éléments de contexte culturel importants:

Le contexte historique, sociologique, économique :

Son errance, sa recherche de rencontre du monde, des paysages, l’utilisation du grand angle, utilisation du noir et blanc en couleur cette photo n’aurait pas le même impact.

LE MESSAGE

Assembler les éléments retenus et en faire un texte.

L’idéal dans le texte du message, est d’étayer les affirmations par des éléments du contexte culturels et des procédés techniques qui ont nourris nos impressions générales et nous ont conduits à y voir le message de l’artiste.

Koudelka dans sa photographie Italie, 1982 nous offre une invitation à un voyage sans limites, une ouverture sur le monde. Trait d’union entre deux voyages, deux lieux. Le premier où il a l’impression d’avoir tout photographié et le second plein de promesses, de découvertes, de rencontres.

LE MESSAGE :

Koudelka dans sa photographie Italie, 1982 nous offre une invitation à un voyage sans limites, une ouverture sur le monde. Trait d’union entre deux voyages, deux lieux. Le premier où il a l’impression d’avoir tout photographié et le second plein de promesses, de découvertes, de rencontres.