Tout comme pour Kandinsky, il y a eu pour Mondrian une élaboration lente de sa pratique picturale pour aller de la figuration, approche classique de l’art à cette époque, vers l’abstraction, qui allait advenir par plusieurs canaux, au début de ce vingtième siècle.

Nous avons vu que l’un des adjuvants qui va favoriser le travail pictural de Mondrian est la Théosophie. Cette philosophie de vie ne sera pas l’outil de construction de son modèle d’abstraction en lui-même mais bien un moyen de se libérer de la pression paternelle et de son éducation calviniste.

2) LE CUBISME.

En 1912, à quarante ans, il arrive à Paris et va voir une exposition sur le cubisme. Les deux grands représentants du Cubisme sont Pablo Picasso et George Braque.

Le Cubisme débute en 1907 avec Les demoiselles d’Avignon. C’est une date d’égale importance à celle de 1910 date à laquelle on relie la naissance de l’Abstraction avec la première aquarelle abstraite de Kendinsky. En faisant ce tableau Picasso va également ouvrir des champs du possible qui n’ont rien à voir avec l’abstraction. Les artistes qui vont le suivre vont s’autoriser a pratiquer des nouveautés artistiques .

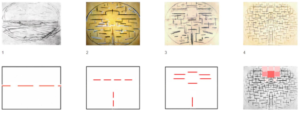

(HA) Le Cubisme va se déployer en trois phases de 1907 à 1913/14 :

1) La phase cézanniene :

en référence à Paul Cézanne qui a écrit dans une lettre à Emile Bernard du 15 avril 1904 :

» Permettez-moi de vous répéter ce que je vous disais ici : traitez la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d’un objet, d’un plan, se dirige vers un point central. Les lignes parallèles à l’horizon donnent l’étendue, soit une section de la nature ou, si vous aimez mieux, du spectacle que le Pater Omnipotens Aeterne Deus étale devant nos yeux. Les lignes perpendiculaires à cet horizon donnent la profondeur. Or, la nature, pour nous hommes, est plus en profondeur qu’en surface, d’où la nécessité d’introduire dans nos vibrations de lumière, représentées par les rouges et les jaunes, une somme suffisante de bleutés, pour faire sentir l’air . »

Cézanne est le premier à envisager de montrer dans le résultat final d’une toile la construction géométrique, volumétrique du sujet. Vous élèves vous, expérimentez cela dans un cours de dessin où on vous apprend à dessiner les objets, sujets au départ de formes et de volumes géométriques et, petit à petit, à gommer ces formes pour arriver au dessin final. Cézanne va être le premier à laisser ces lignes de constructions.

2) La phase Analytique :

Picasso et Braque partagent un atelier. Ils travaillent, réfléchissent ensemble. Dans un premier temps ils ont travaillé les formes et volumes comme le proposait Cézanne au point que l’on différencie difficilement leurs œuvres parce qu’ils font un peu la même chose. Et puis ils décident de pousser plus loin et de faire un travail d’analyse du sujet.

3) la phase Synthétique :

Faire la synthèse ou autrement dit ne conserver que ce qui est essentiel. Les deux protagonistes de ce mouvement le délaisseront après 1914. Sauf peut-être Picasso qui reprendra certains éléments graphiques du cubisme, dans Guernica, sans appliquer les règles de ce cubisme.

En regardant ce tableau, on a un peu de mal. Le pain serait ces deux formes allongées dans les tons ocres, orangés. Le compotier on le reconnaît assez bien à gauche. La table est plus compliquée à cerner et l’environnement encore plus. Clairement, il y a un sujet, mais on ne le reconnaît pas bien. L’objectif de Picasso et de Braque c’est de peindre la vraie réalité . En effet, ce que nous voyons là pour Picasso et Braque c’est « la vraie réalité ». Leur constat c’est que lorsque l’on dessine une assiette ronde sur une surface en deux D on la dessine ovale, elliptique parce que la règle de la perspective nous l’impose depuis son invention à la Renaissance. Picasso et Braque vont décider d’abandonner ce diktat. Et décideront de dessiner la réalité de l’objet assiette et donc ce sera un rond. Ce sera la première règle. Lorsque l’on dessine un objet selon un point de vue, il nous manque le côté opposé et tous les points de vue à gauche et à droite. Picasso et Braque décident donc de prendre des points de vue différents de l’objet, de les dessiner, de les géométriser et de les assembler par juxtapositions ou superpositions sur un même plan pour reconstituer la vraie réalité de l’objet. Ce sera la seconde règle.

Vous avez compris la démarche de Picasso, c’est à dire de montrer la vraie réalité, mais lorsque l’on est devant ce tableau on est bien perplexe. Si on ne nous dit pas que c’est un verre on aurait tendance à dire que c’est de l’Art Abstrait.

Pour conclure ce point rapide sur le cubisme : l’objectif de Braque et de Picasso était bien de rester dans la réalité. Ils mettent en place des procédures pour s’assurer de cette réalité. Devant ce résultat, le, la spectateur.trice ne s’y retrouve pas si elle, il ne connaît pas la démarche.

Pablo Picasso, Nature morte à la chaise cannée, huile et toile cirée sur toile encadrée de corde, 29×37 cm, Paris, Musé National Picasso Paris

C’est pourquoi dans la phase synthétique, ils vont laisser les lignes essentielles et vont ajouter des éléments réels par collage pour faciliter la compréhension, donner des indices aux spectateurs.trices. Comme dans cette toile où il y a un morceau de toile cirée avec un motif de cannage et une corde collées.

C’est un tableau de la phase cézannienne, 3 indices pour comprendre que c’est du cubisme : 1) tout est décomposé, on voit tous les volumes, 2) utilisation d’une palette de couleurs très limitée parce que c’est déjà compliqué de montrer le sujet sous toutes ces faces sur un même plan, que si il fallait y ajouter toutes les couleurs de ces différents points de vue ce serait illisible. 3) pas beaucoup d’intérêt pour la gestion de l’espace. C’est dans la lignée du rejet de la perspective linéaire renaissante, si on rejette la perspective il n’y a pas grand intérêt à chercher à représenter l’espace dans lequel la personne humaine évolue.

Tableau typique du cubisme, de nouveau c’est une démarche créative très intellectuelle. On est au début du vingtième siècle et il faut chercher de nouvelles voies créatives. Mais toutes voies a ses limites et peu à peu ils abandonnent le cubisme.

« Le cubisme est l’art de peindre des ensembles nouveaux avec des éléments empruntés non à la réalité de vision, mais à la réalité de conception. »

Guillaume Apollinaire

Mondrian, quand il arrive à Paris en 1912, va voir l’étape supérieure de la peinture dans ce cubisme, déjà passé par sa phase cézannienne, analytique et en pleine phase synthétique. Son bagage théosophique le pousse à y voir une forme artistique ésotérique. Ces deux éléments, la Théosophie en tant que philosophie et le cubisme en tant nouvelle forme de créativité vont lui permettre de produire des œuvres différentes. Et cela va l’autoriser à rechercher une voie pour atteindre cette étape qu’il pense suprême de la peinture. Il voit dans le cubisme qui, cherchant la vraie réalité, semble se détacher du sujet, va bien plus loin que le sujet et s’approche de cet état supérieur, ésotérique, véhiculé par la Théosophie. Mais, si Mondrian y perçoit cette voie, ce cubisme, même synthétique, est encore dans le figuratif. Il y a encore et toujours un sujet.

Ce tableau à été peint avant son arrivée à Paris, et puis, il y a la rencontre avec le cubisme …

On voit que Mondrian cherche à synthétiser les lignes et les volumes mais on y voit encore bien un sujet, d’ailleurs il le dit, c’est une nature morte au pot de gingembre

Le terme « pot à gingembre » est une invention occidentale. en chine on le nomme « guan » et servait à stocker les épices. c’est au moment ou le gingembre devint très prisé par les occidentaux et que le chinois l’exportait dans des « guan » qu’il est devenu objet de collection. https://www-invaluable-com.translate.goog/blog/inside-the-archives-chinese-ginger-jars/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=rq#:~:text=The%20ginger%20jar%20originated%20in,known%20as%20%E2%80%9Cginger%20jars.%E2%80%9D

Dès lors Mondrian va commencer des séries. Il va réfléchir à des sujets et les traiter sous forme de séries et va faire cette démarche d’analyse, de synthèse en poursuivant un objectif : extraire l’essence du sujet. C’est donc passer d’un contenu, d’une représentation concrète à un contenu, une représentation qui dans un premier temps pour lui est un contenu, une représentation élevée, ésotérique. Dans ce travail, le sujet, la figure va s’effacer progressivement au profit de la structure et ce terme va devenir important pour Mondrian.

« Je construis des lignes et des combinaisons de couleurs sur des surfaces planes afin d’exprimer, avec la plus grande conscience, une beauté générale. La nature (ou ce que je vois) m’inspire, me met, comme tout peintre, dans un état émotionnel qui me pousse à créer quelque chose, mais je veux rester aussi près que possible de la vérité et à tout extraire, jusqu’à ce que j’atteigne au fondement des choses »

Il est bien dans une attitude consciente, avec un objectif de beauté générale; donc un objectif esthétique. Il s’inspire de ses émotions mais va réfléchir de manière à se rapprocher au plus près de la « vérité » et extraire les éléments les plus essentiels et il va chercher à atteindre le « fondement » des choses. Il est vraiment dans sa démarche théosophique et dans le même processus que Braque et Picasso si ce n’est que pour eux à la place du «fondement » ils cherchent la réalité. On sent bien que Mondrian va vers quelque chose de plus métaphysique. Mondrian va faire plusieurs séries, nous en regarderons trois.

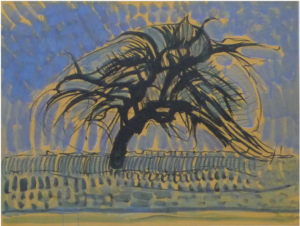

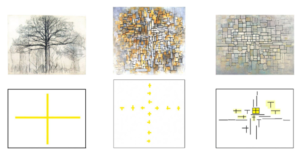

L’ARBRE

C’est un arbre qu’il fait avant de se lancer dans sa démarche cubiste, on y voit encore tous les détails de la ramure.

Par rapport au précédent on peu constater un pas vers le dépouillement, la simplification.

On constate qu’il y a plus de branches, mais cela se dénature encore un peu. Il y a plus une importance des lignes que de formes géométriques.

Mondrian a vu Picasso et Braque. La synthétisation est telle que le sujet disparaît. Mais, Mondrian l’appelle « pommier en fleur » donc on est pas encore dans l’abstraction.

Des lignes, encore des courbes. Une gamme chromatique très restreinte pour aider à la compréhension du sujet comme dans le cubisme. Même avec le titre on a du mal, ici Mondrian fait du cubisme synthétique et pas encore de l’abstraction.

Dans les précurseurs, quand il y a un titre ce n’est pas de l’abstraction. Ensuite, pendant cinquante ans les œuvres seront appelées « composition » et seront numérotées. Dans les années ´70 / ´80 les artistes faisant de l’abstraction et qui titre leurs œuvres jouent un peu avec les pieds du spectateur. Mais il y a aussi le fait que l’abstraction est devenue si évidente que les artistes donnent parfois des titres pour induire une ambiance.

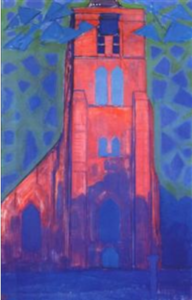

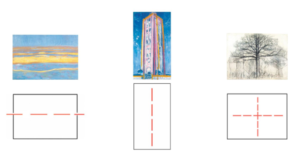

L’ÉGLISE

Ce n’est ni du pointillisme ni du tachisme, c’est plus proche de l’impressionnisme par cette recherche du moment météorologique pour saisir la lumière et la fragmentation de la couleur qui mettront en évidence le sujet.

Là on ne sait pas trop dans quoi il est … il cherche.

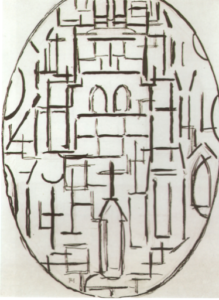

Il a dépassé le cubisme synthétique et garde les lignes principales, on a toujours un sujet. Et des éléments nous aident un peu : une structure qui fait penser à une construction d’église avec les fenêtres en ogives, et dans le bas la flèche surmontée de La Croix.

Nous attendons autre chose quand on nous annonce Façades, mais c’est sa démarche et ce n’est toujours pas de l’abstraction. Il synthétise de plus en plus et il organise ses éléments comme il l’entend. Nous ne comprenons pas, pourquoi une courbe dans le bas et tous ces rectangles qui se superposent. Il est à la recherche du fondement même de la façade de l’église. On dit qu’il se met à composer.

LA MER

On est dans cette même période post impressionniste que le premier tableau de la série église.

1912 Pieter Mondriaan va retirer les deux dernières lettres de son prénom et un des a de son nom et signera dorénavant ses œuvres d’un Piet Mondrian élagué. Il le fait, selon les sources, pour être en accord avec sa démarche d’absolu, ou pour se distinguer de cette famille qui ne reconnaît pas son travail ou encore pour se démarquer de son oncle peintre connu à l’époque dans son pays.

A partir de ce moment là, il va nommer ses œuvres Composition et y ajoutera l’année d’exécution et un numéro. Ce qui a pour résultat d’avoir dans les monographies des compositions portant un même numéro mais datées d’années différentes. Plus tard, installé à New-York il redonnera des titres à ses tableaux.

Nous n’avons vu que dans le langage de l’histoire de l’art on parle des caractéristiques stylistiques du cubisme qui ici émergent clairement.

(AE)

– Il y a une perspective là ?

C: Ah bon vous voyez une perspective ? Où et comment ?

– les traits sont de plus en plus rapprochés

C: il en a qui sont rapprochés d’autres non sans que cela aille vers un horizon qui n’existe pas..

– à l’avant plan..

C: à l’avant plan… Combien de plan?

– rires

C: c’est le diktat de la perspective.

Et comme on a pas vraiment le temps, je peux vous dire qu’il n’y a qu’un plan et même c’est vertical. Mais comme on vous dit Mer, inévitablement vous voyez les vagues qui viennent caresser vos pieds et puis les vagues là au bout. Mais cette représentation vous vient à l’esprit parce que c’est inscrit dans votre tête. Mais si on éteint le cerveau reptilien, c’est vertical, il y des lignes plus ou moins horizontales qui sont les unes sur les autres avec des aplats de couleurs de gris et de bleu qui créent de la matérialité entre les lignes. Nous sommes conditionné.e.s par le titre, par ce que nous avons comme images reliées à celui-ci et vous plus encore par des procédés techniques enseignés dans les ateliers et entre autre cette perspective inventée à la Renaissance.

– je ne comprends pas « vertical »

C: pour qu’il y aie de la profondeur il faudrait que les lignes et/ou la couleur et/ou la lumières, nous montrent clairement cette profondeur. Mais ici, les lignes s’empilent les unes sur les autres et nous mènent vers le haut du tableau. Donc, c’est vertical.

– pour atteindre cette profondeur du sujet il nie plein de choses…

C: évidemment qu’il est obligé de nier plein de choses pour arriver à ceci. Il y a des éléments essentiels auxquels il ne pourra pas déroger dans sont abstraction, mais c’est évident que pour arriver à cela il dû jeter plein de choses. Et rendez-vous compte qu’il fait cela en 1912.

On sait que cela fait partie de la série Mer. Il a encore abandonné des éléments et se contente d’une forme avec des traits. C’est à ce moment qu’il va se dire : mon sujet c’est une forme avec des traits. Et il va commencer à chercher les dénominateurs communs. Et les appellera les signes

Les schémas sous les œuvres sont des propositions faites par quelqu’un qui a repris les œuvres et à fait ce travail graphique. ( pietmondrian.eu).

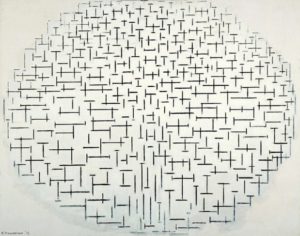

Mondrian comprend que quelque soit le sujet tout est ligne. Le fondement du sujet ce sont des lignes verticales et horizontales. A partir de ce moment là, avec ce qu’il vient de comprendre, il va créer des œuvres sans sujet.

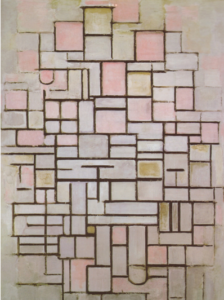

Composition No. XIII/ Composition 2, 1913, Huile sur toile, 79.5 x 63.5 cm

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Dans ces deux tableau il y a encore une ou deux courbes, mais bientôt il les éliminera aussi. Après les lignes, il va se donner un nouvel objectif : les couleurs.

Il n’y a pas de sujet. Des traits verticaux et horizontaux, une ou deux courbes le tout agencé dans l’espace, il compose dans l’espace.

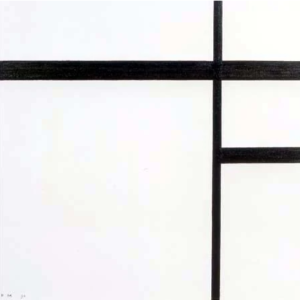

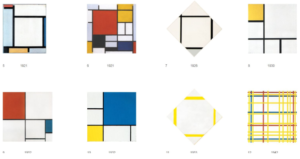

Il cherche les couleurs, il est un peu dans la même démarche que Kandinsky avec point, ligne, plan et comment les matérialiser es surfaces. Pour lui c’est clair se sera des lignes horizontales et verticales les plans seront des carrés et des rectangle. Et il prend une décision majeure, il n’y aura plus de courbes dans son œuvre. Ensuite, comment faire ressortir ces surfaces du fond ? Il cherche donc les couleurs. Et dans le déroulé ci dessous, on peut voir : en 1915 c’est encore de la synthétisation du cubisme, en 1916 il cherche la couleur, en 1918 il va vers une synthétique des couleurs et en 1920 la typologie de l’abstraction selon Mondrian est définitive.

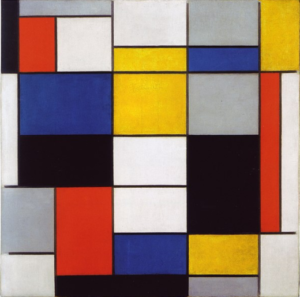

Il prend la décision d’utiliser des lignes horizontales et verticales, les 3 couleurs primaires et 3 « non couleur » le noir, blanc et gris ; il les traite en aplat, à l’intérieur de surfaces carrées ou rectangulaires tracées par un cerne noir épais. Et il ne voudra plus entendre parler du vert qui est la couleur de la nature. Et bien que son objectif soit une recherche de peinture absolue en lien avec l’objet nature, sont objectif n’est pas de représenter la nature. Il ne veut pas de la nature comme sujet. Donc, plus de vert puisque celui-ci en est le symbole.

« J’en étais venu à comprendre qu’on ne peut représenter la couleur de la nature sur la toile»

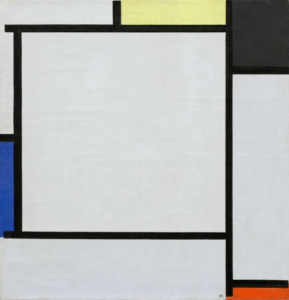

Composition A, 1920, 91,5×92, Huile sur toile,

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Rome,

Voici donc le genre de tableau qu’il va faire. Les suivants seront plus radicaux. Ici, il occupe tout l’espace, il y met les caractères stylistiques qu’il a définis mais peu à peu il va encore vouloir simplifier.

vous remarquerez qu’à certains endroits les lignes noires ne vont pas jusqu’au bord de la toile. Mais elles ont toutes le même calibre.

Les signes qu’il va utiliser vont se retrouver dans l’ensemble de ses tableaux. Ce langage va être reconnaissable. Quand on a vu un Mondrian on peut en reconnaître d’autres même de loin. Et il va mettre en place une synthétisation de son propre travail trouvant cette première composition un peu trop pleine.

3) DE STIJL.

Mondrian rentre au Pays-Bas en 1914 et y restera durant la première guerre mondiale empêché de rentrer à Paris où il retournera en 1919.

Pour rappel : l’argumentaire philosophique de la peinture de Mondrian est la Théosophie, l’argumentaire plastique de sa démarche est le Cubisme et un troisième élément va lui permettre d’ancrer son abstraction ce sera sa rencontre avec Theo van Doesburg et la fondation du mouvement néerlandais DE STIJL.

L’appui théorique du groupe est fourni par le mathématicien théosophe Schoenmaekers que Mondrian à présenté à Théo van Doesburg au moment de leur rencontre en 1915.

Les membres de De Stijl, fondé en 1917, suivent le rythme des changements techniques, scientifiques et sociaux dans le monde. Ils ont proposé une réforme radicale de l’art. Cette réforme consistait à utiliser un minimum de couleurs et essentiellement les couleurs primaires, combinées avec le noir, le blanc et le gris. Un dessin le plus simple possible de préférence selon le système orthogonal (en géométrie, qui forme un angle droit, qui fait angle droit). Bien que le magazine De Stijl ne se soit jamais vendu à plus de 300 exemplaires il a eu une influence considérable sur l’art aux Pays-Bas et à l’international notamment au Bauhaus.

Théo van Doesburg est artiste et publiciste et il prépare un premier numéro d’une revue d’avant garde qui portera le nom du mouvement DE STIJL dans lequel on trouvera des articles sur la peinture, la sculpture, l’architecture, le design, le graphisme, l’urbanisme, la poésie, le cinéma,… de tout donc mais de l’art qui se fait à ce moment là et même de lui du lendemain.

Parmi les artistes du groupe il y a Gerrit Rietveld designer et architecte qui fera des œuvres qui sont directement en lien avec le travail de Mondrian.

La structure de la chaise sont comme les lignes des peintures de Mondrian à quelques obliques, nécessaires, près. Le volume et les parties sont exclusivement géométriques et sont des surfaces planes comme les carrés et rectangles des peintures. Et les couleurs sont également ces couleurs primaires préconisées par Mondrian et De stijl. Il manque le blanc et le gris.

Située à Utrecht elle fait partie du patrimoine de l’UNESCO. Et se trouve au bout d’une rangée de maisons traditionnelles. Et chacune des trois façades est un renvoi à l’œuvre de Mondrian malgré le décrochement des terrasses. Le seul point gênant est ce cercle qui a sans doute une fonction architecturale.

Elle est novatrice à plein d’égards.

Des bandeaux de fenêtre pour ouvrir sur l’extérieur. Le mobilier pensé dans le même style que la maison pour être en harmonie, que ce soit homogène. Le luminaire de la photo de droite est une création Bauhaus. Des espaces apparaissent largement ouverts mais des systèmes de cloisonnement perceptibles par des éléments aux plafonds montrent que l’on pouvait diviser et fermer certains espaces.

Het nieuwe beelding ou nouvelle imagerie si on traduit littéralement est le projet de De Stijl. Mais en français on appellera cela le Neoplasticisme et c’est l’étiquette que l’on mettra sur l’œuvre abstraite de Mondrian. Mais, je préfère dire Nouvelle Plastique. Donc pour le groupe De Stijl l’objectif est une recherche d’harmonie universelle, ce qui convient tout à fait à Mondrian. Cette recherche se fait en écartant toutes les barrières entre les disciplines. C’est toujours bien dans l’esprit de la Théosophie et de son syncrétisme. Dans le but d’organiser le monde de manière géométrique où la couleur crée l’espace.

Rien ne va se faire au hasard puisqu’il y a organisation, c’est même un peu rigide. Ce qui prédomine c’est un monde structuré par la géométrie. Ces éléments géométriques seront mis en valeurs entre eux et par rapport au fond grâce aux couleurs.

Le premier manifeste de De Stijl comporte cinq points :

- Les individus doivent servir un principe général. C’est-à-dire que chacun,e doit servir l’entièreté du monde. Ce qui ne peut que plaire à Mondrian.

- Une communauté spirituelle est nécessaire. Cela correspond à ses attentes.

- La beauté plastique doit se révéler dans tout. On aura compris que ce sont des critères stylistiques spécifiques. C’est la difficulté avec la beauté elle n’a pas les mêmes critères pour tout le monde et cela provoquera des dissensions et des disputes avec des ruptures qui perdureront une dizaines d’années entre Mondrian et van Doesburg. La beauté doit se révéler dans tout. Et donc la maison Schroeder est pensée comme une œuvre totale. Ou tout est pensé jusque dans les moindres détails.

- Il faut promouvoir un art anti national. Quand on arrive en 1933 ou quelqu’un en Allemagne qui veut lui un art spécifiquement allemand De Stijl s’oppose et se refuse à se définir comme mouvement artistique hollandais puisque le premier précepte est qu’il faut servir toute l’humanité De Stijl fait donc un art universel.

- Rechercher une expression collective et non individuelle. De Stijl invite à travailler ensemble, chercher et mettre en commun, évoluer. Et cette évolution n’est possible que si on se confronte aux autres et que l’on sort de sa zone de confort.

Mondrian construit donc son œuvre abstraite avec les critères stylistiques qu’il s’est fixé dans cette recherche d’absolu.

Il abordait son travail de manière lente et réflexive. On peut voir dans cet article (https://www.fondationbeyeler.ch/fr/pietmondrianconservationproject/composition-with-yellow-and-blue) qu’il faisait de nombreuses recherches. Tant sur la disposition des plans colorés que sur les couleurs elles-mêmes bien qu’elles soient primaires.

Et sous l’influence de De Stijl Mondrian va se laisser aller à quelques fantaisies.

C’est le partage et la confrontation avec les membres de De Stijl qui lui ont permis de lâcher un peu de son côté rigoriste.

Au fur et à mesure qu’il avance il abandonnera le gris et se contentera du blanc, noir et couleurs primaires. Et même à la fin il abandonnera le jaune.

Invention d’un Langage artistique universel.

La recherche, d’un absolu visuel, d’une harmonie dans le déséquilibre et l’absence de symétrie traduit une approche théosophique selon laquelle le principe divin se manifeste (DANS QUOI?). Il a écrit plein de chose sur la dualité entre l’horizontal et le vertical, et au-delà, celle du féminin et du masculin, de la matière et de l’esprit. Et quarante ans plus tard on nommera cela l’utilisation du paradoxe.

Quand on a plus de sujet, il faut trouver d’autres moyens pour induire une motivation qui vous pousse à créer et Mondrian s’appuiera sur la Théosophie mais aussi sur la réflexion de ces paradoxes.

Il évite toute symétrie, il trace des verticales et des horizontales noires sur fond blanc, on peut les prolonger hors de la toile par imagination. Il procède ensuite à un rééquilibrage par le poids des couleurs primaires. Et il dit que le gris va servir de surface amortissante.

Pourquoi utiliser le noir le blanc, les couleurs primaires et les horizontales et les verticales ?

Le noir et le blanc sont des non-couleurs, les couleurs primaires contiennent toutes les autres couleurs, on retrouve l’absolu. Si dans ses recherches il a utilisé le rose, il l’a très vite abandonné parce qu’il sait qu’elle est susceptible de provoquer une émotion spécifique dont il ne veut pas. La peinture ne raconte pas d’histoire. Ce n’est donc pas grave si on ne ressent rien devant un Mondrian. Le tableau est pour lui un fragment, et on peut revenir à cette idée évoquée de gros plan, de l’ordre invisible du monde, qui renvoie à cette autre suggestion qui est l’absolu du monde.

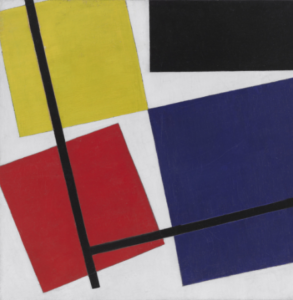

Un jour Théo van Doesburg va venir avec une contre proposition.

C’est la rupture. Mondrian qui a rejeté les obliques refuse de revenir en arrière alors que, Théo van Doesburg plus souple sans doute, cherche une nouvelle dynamique. Ils ne se parleront plus pendant dix ans.

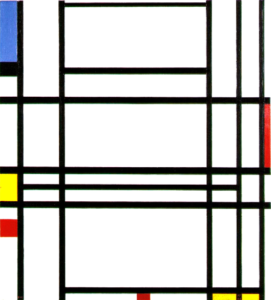

On va voir que Mondrian va, progressivement, utiliser toute la surface et qu’il pousse les couleurs vers l’extérieur. Il y a des lignes qui vont jusqu’au bout et sortent du cadre et d’autre qui s’arrêtent un peu avant. La forme blanche au centre du cadre est cernée, finie alors que les espaces autour de ce carré ne sont pas « finis » et que même certains se touchent puisque la ligne noire ne les sépare plus et qu’ils sortent du cadre. On parlera alors de « ALL OVER ». Quelque part ce tableau est un fragment de l’espace absolu, une portion de ce qui pourrait se développer au-delà des quatre limites du tableau.

Dans celle-ci qui est plus tardive on voit qu’il cherche les multiples possibles de ce qu’il peut faire avec ces lignes horizontales et verticales. Et on retrouve les espaces créés par les lignes noires fines ou qui s’arrêtent. Les couleurs primaires qui repoussées aux espaces du bord de la toile et l’on voit aussi qu’il peut décider de montrer un petit espace blanc (en haut ), petit espace que l’on peut imaginer se dérouler en dehors du champ de la toile.

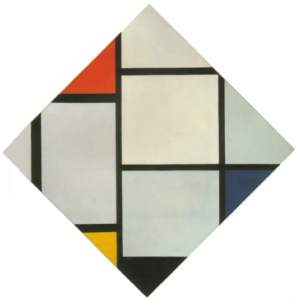

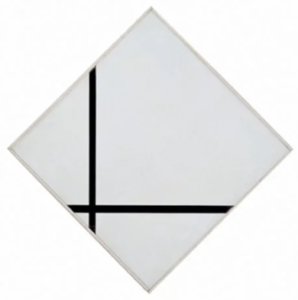

Il fait également des propositions où il ne garde que la substantifique moelle de sa stylistique. Et va même mettre son carré de toile sur la pointe.

Ce sont des solutions extrêmes qu’il ne va pas développer plus avant, il va revenir au langage avec les primaires.

On voit dans cette progression que le gris disparaît au profit du blanc. Et en 1933 ce carré sur pointe avec quatre lignes jaunes, on peut aisément se dire que Hitler l’a catalogué comme artiste dégénéré.

Les pionniers de l’abstraction ne sont pas à ma connaissance rencontrés, mais ils étaient sans doutes au courant de l’existence des autres.